機械翻訳・自動翻訳を活用した多言語サイト制作がNGな理由

自社サイトの多言語対応を考える際、最初に思い浮かぶのが機械翻訳・自動翻訳ではないだろうか。

一見するとコストを抑えられる手段に思えるが、効果を出すためには最終的に人の手が必要となり、デメリットが多い手段だ。

しかし、中途半端な多言語対応は、かえってユーザーの信頼を損なう。機械翻訳・自動翻訳を利用するが精査・校閲しないなら、多言語対応しない方が良い。

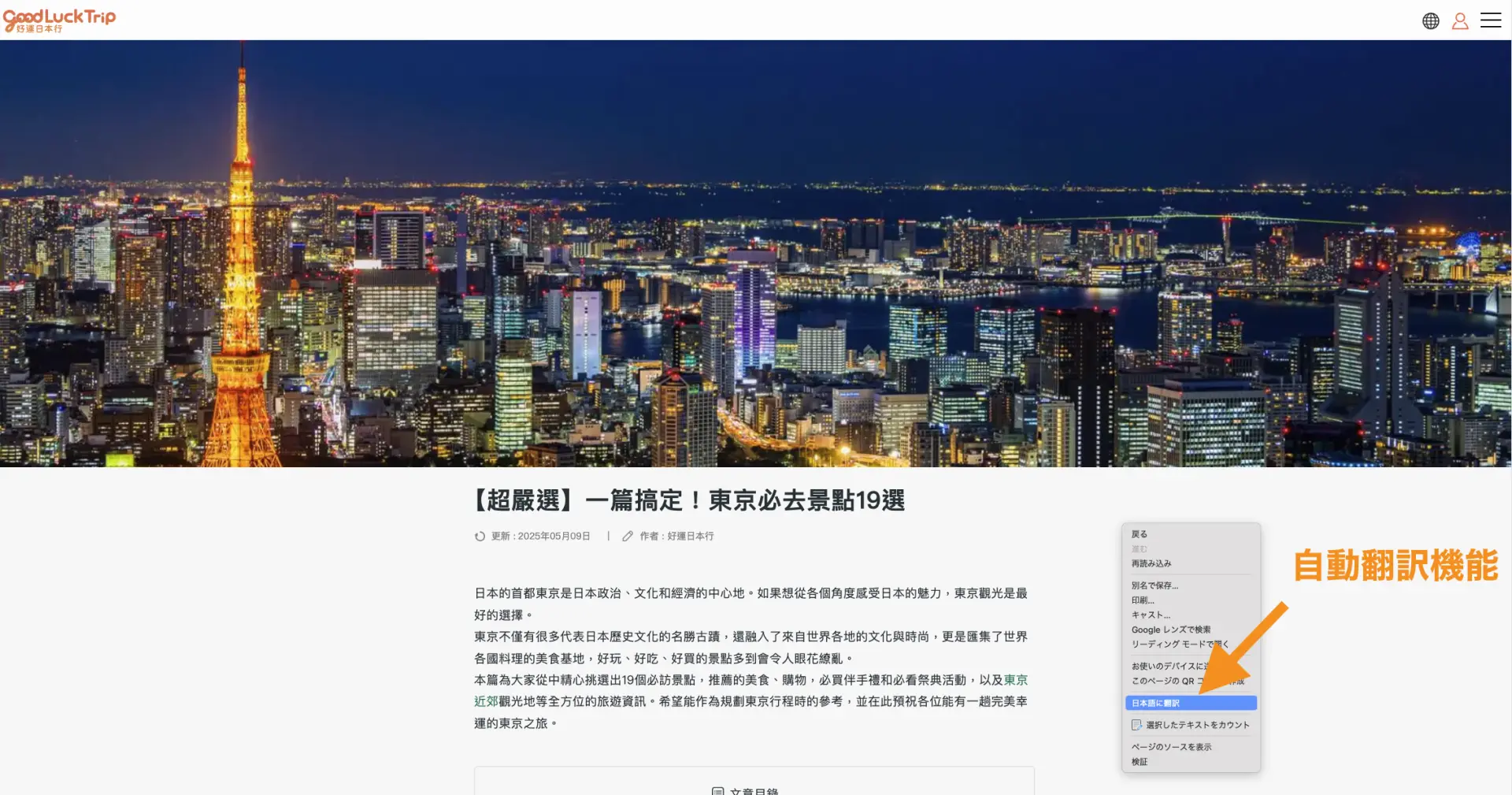

そもそも、WEBブラウザにデフォルトで自動翻訳機能があり、その機能を利用するユーザーも多い。

これまで数多くの多言語サイト制作を手掛けてきた「GOOD LUCK TRIP」のノウハウをもとに、機械翻訳・自動翻訳のデメリットと、コストを抑えながら多言語対応を実現する方法を紹介する。

多言語対応へ取り組む前に、ぜひ最後まで目を通してほしい。

機械翻訳・自動翻訳の定義と違い

自動翻訳と機械翻訳は、同じ意味で使われることが多いものの、厳密には異なる。

機械翻訳は、コンピューターが言語を自動的に別の言語へ翻訳する技術全般を指し、AIを活用したものを含む、様々な手法が存在する。

一方、自動翻訳はユーザーの操作を必要とせず、リアルタイムで翻訳が行われる仕組みを指す。音声翻訳機やウェブサイトの即時翻訳などが代表例だ。

機械翻訳はあくまで「翻訳」の作業そのものを示すのに対し、自動翻訳は翻訳作業に加えて、その結果をユーザーに表示・公開するプロセス全体を含む。

ただし、両者に厳密な定義がないため、基本的には同じ意味だと捉えても問題はない。

様々なタイプがある「WEBサイト翻訳ツール」

機械翻訳や自動翻訳を活用して多言語対応できるのが「WEBサイト翻訳ツール」だ。

このツールの種類を理解しておくと、機械翻訳・自動翻訳のデメリットについて、より正確に理解できるだろう。

WEBサイト翻訳ツールには、大きく分けて2種類ある。

ひとつは自社サイトの翻訳を行う「サイト制作者向けのツール」、もうひとつはGoogle翻訳など、ユーザー側が操作することで翻訳が実行される「サイト閲覧者向けのツール」だ。

さらに、サイト制作者向けのツールは、次の2タイプに分けられる。

- 日本語のページを他の言語に翻訳し、別ページとして自動生成するタイプ

- ページ内のテキストを自動的に翻訳するタイプ

前者は対応言語の数だけページ数が増えるのに対し、後者は対応言語の数が増えてもページ数は変わらない。

自動翻訳・機械翻訳を活用する5つのデメリット

機械翻訳や自動翻訳を活用したサイト制作者向けツールは、どのタイプでも総じて導入をお勧めできない。

自動翻訳・機械翻訳を活用して多言語対応するぐらいなら、「サイト閲覧者向けのツール」でユーザーが自動翻訳してくれることを期待する方が良い。

現在、自動翻訳・機械翻訳ツールが急速に普及し、生成AIの翻訳精度も向上している。

それでも「GOOD LUCK TRIP」が導入を推奨しないのは、自動翻訳・機械翻訳には明確なデメリットが多く存在するからだ。ここでは、そのデメリットを具体的に解説していく。

1. ユーザーの信頼を失う可能性がある

機械翻訳・自動翻訳の精度は向上しているものの、人の手を入れないと意味や意図が正しく伝わる自然な文章にはならない。

例えば、和服の紹介文にある「帯」が「belt」と翻訳された場合、日本文化に詳しくない外国人は、和服を着る際に腰に巻く「帯」をイメージできないだろう。

意味が正しく伝わらないだけならまだしも、駅からのアクセスを案内する文中に翻訳の誤りがあると、ユーザーが施設に辿り着けず、機会損失するだけでなく信頼も失いかねない。

さらに、機械翻訳した文章はネイティブスピーカーにとって不自然な文章になってしまうケースも多い。

自分自身が海外旅行を計画していて、現地の施設のWEBサイトをいくつか閲覧していると想像してほしい。

不自然な日本語を掲載している施設と、自然な日本語で丁寧に情報発信している施設、どちらが信頼できるだろうか。

おそらく、自然な日本語を掲載している施設の方が信頼できるはずだ。

また、どうしてもその施設のWEBサイトの内容を読みたければ、日本語以外の言語で書かれていても、ユーザーが自動翻訳ツールを使って読むだろう。

その場合、不自然な翻訳結果が表示されたとしても、それはユーザー側の選択によるものであり、施設への信頼感が損なわれることはない。

つまり、不自然な文章を多言語サイトに掲載することには、メリットはなくデメリットしかないと言える。

2. 施設名・サービス名を正しく翻訳できない

外国人に認知してもらうためには、施設名やサービス名の正式な翻訳をあらかじめ決めて、表記を統一することが非常に重要だ。

しかし、施設名やサービス名を機械翻訳すると、名前に込めた意味や意図が正しく伝わらなかったり、発音・表記しづらい名前になってしまったりする。

さらに固有名詞の翻訳結果に一貫性がなく、同じ名称であっても表記がバラつくことも珍しくない。

その結果、ユーザーに施設名やサービス名を覚えてもらえないだけでなく、意図しないイメージを与えてしまう可能性もある。

3. ニュアンスを伝える言葉・人の感情に訴える言葉に翻訳できない

キャッチコピーのように、短い言葉に様々なニュアンスが込められ、人の感情に訴えるような表現が使われている文章は、翻訳が非常に難しい。

実際にあった、キャッチコピーの有名な誤訳を紹介しよう。

・ペプシのキャッチコピー「Come alive with the Pepsi Generation(ペプシ世代と元気に行こう)」が、台湾では「ペプシがあなたの先祖を死から甦らせる」と翻訳。

・ケンタッキーのキャッチコピー「finger-lickin’good(指を舐めたくなるほど美味しい)」が、中国では「指まで食べろ」と翻訳。

これらは機械翻訳によるものではないが、キャッチコピーの翻訳がいかに難しいかを示す事例だ。

このように、言葉に込められた微妙なニュアンスや感情に訴える表現を翻訳するのは、機械翻訳が苦手とする分野のひとつである。

WEBサイトに掲載するキャッチコピーやスローガンなどは、施設やサービスの印象を左右する重要な要素であり、誤訳は致命的なミスとなってしまう。

4. 言語ごとにページを作れないWEB翻訳ツールがある

日本語だけでなく、複数の言語で対策を行う多言語SEO・海外SEOは、外国人を集客するために重要な施策だ。

多言語SEOは言語別にページを用意することが、様々な施策のベースとなる。

しかし、ページ内のテキストを自動翻訳するタイプのWEB翻訳ツールを利用すると、どの言語でも同じURL・ページとなってしまい、検索エンジンに言語ごとに最適化されていないと判断されてしまう。

そのため、多言語SEOを実施する上で、言語別にページを用意できないのは、大きなデメリットとなる。

多言語SEOに興味がある方は、ぜひ以下の記事も参考にしてほしい。

5. Googleにスパムと認識される可能性がある

日本語のページを他の言語に翻訳し、別ページとして自動生成するタイプのWEB翻訳ツールなら、言語ごとにページができるため、多言語SEOの基本のひとつは押さえられる。

しかし、「Googleウェブ検索のスパムに関するポリシー」では、「検索順位を上げることを目的に、価値のないページを大量に生成する行為がスパムとみなす」と明記されている。

機械翻訳した文章を人の手でチェック・修正せずに公開すると、このポリシーに抵触するかもしれない。

ポリシーに違反した場合、検索順位が上がらないだけでなく、検索結果にまったく表示されないケースもあるため、注意が必要だ。

このように、多言語SEOの観点でも、機械翻訳や自動翻訳にはデメリットやリスクが伴う。

多言語SEOを重視する場合も、機械翻訳や自動翻訳の使用を避けた方が良い。

機械翻訳・自動翻訳を使うくらいなら日本語のままで充分

機械翻訳・自動翻訳で中途半端に多言語対応するくらいなら、海外での認知度を高める施策にリソースを集中させ、自社サイトは日本語のまま運用した方が良い。

施設やサービスに興味を持ったユーザーなら、WEBブラウザに搭載された自動翻訳を使って、自ら読み取ってくれる。

その際に表示される文章が多少不自然でも、ユーザーが自動翻訳の結果だと理解しており、自社への信頼を損なうことはない。

また、正確な意味や意図を伝えることはできなくても、大まかな内容は理解してくれるだろう。

つまり、誤訳や不自然な文章を自社の手でWEBサイトに掲載するくらいなら、日本語だけで情報発信を行った方が、訪日観光客からは信頼されるということだ。

多言語サイトを作るならインバウンドメディアへの出稿も検討しよう

多言語対応を検討する際、機械翻訳や自動翻訳を使うよりも、各言語のネイティブに翻訳を依頼した方が望ましいことは、ここまでの内容でご理解いただけたと思う。

しかし、その場合は翻訳費用やサイト制作費用が高額になりやすく、予算の制約がある企業にとってはハードルが高いのも事実だ。

このようなコスト面の課題を解決したい場合は、月間PV1,000万、月間UU約400万を誇る国内最大級インバウンドメディア「GOOD LUCK TRIP」への出稿を、ぜひ検討してほしい。

「GOOD LUCK TRIP」では、施設やサービスの公式情報、訪日観光客が知りたい情報を過不足なく掲載する「公式GLTページ」を設けており、自社の多言語サイトの代替として活用できる。

翻訳はすべて各言語のネイティブが担当しており、機械翻訳のような誤訳や違和感がない、読み手に正しく自然に伝わる文章の掲載が可能だ。

さらに、台湾・香港向けのSEOにも強く、日本語訳で「東京 観光」「東京 グルメ」といったビッグキーワードでも上位表示しているため、施設・サービス名の認知度も向上にも繋がる。

自社サイトを多言語対応するよりコストも抑えられるため、「GOOD LUCK TRIP」への出稿もひとつの選択肢として検討してほしい。

まとめ

この記事では、機械翻訳・自動翻訳を活用することによるデメリットを紹介してきた。

なかでも特に深刻なデメリットは、「ユーザーの信頼を獲得できない」ことだ。

訪日観光客との出会いは一期一会。自社の施設やサービスについて調べ、公式サイトを訪れる機会は、多くの場合1〜2回程度しかない。

その機会を無駄にしないためにも、機械翻訳・自動翻訳を活用するのではなく、各言語のネイティブが翻訳を担当する体制を整えるか、「GOOD LUCK TRIP」への出稿を検討してほしい。