検索エンジンの変化と生成AI普及で変わる旅行情報の届け方

Googleなどの検索エンジンの変化によって、Webサイトに訪れなくても情報を得られるようになっている。

さらにChatGPTやGeminiをはじめとする生成AIツールが普及し、どのように情報発信していけば良いか迷う観光業の方は多いだろう。

そうした時代の変化の中でも、アクセスを伸ばし続けている旅行情報サイト「GOOD LUCK TRIP」の編集部が、現在起きている情報収集手段の変化と、来たるAI時代を見据えた情報発信のポイントを紹介する。

このコラム参考にすれば、AI時代においてもユーザーの認知・興味を獲得できるはずだ。

ユーザーの情報収集手段の変化

様々なツールが進化し普及していく中で、日常的に触れる情報量は飛躍的に増えている。

その結果、ユーザーは「速さ」「手間の少なさ」を重視するようになり、情報収集の手段も変化している。

まずは、現在どのような変化が起きているかを紹介していこう。

ゼロクリックサーチとは

ゼロクリックサーチとは、ユーザーが検索結果で知りたい情報を得て、Webサイトにアクセスせずに検索を終えることを指す。

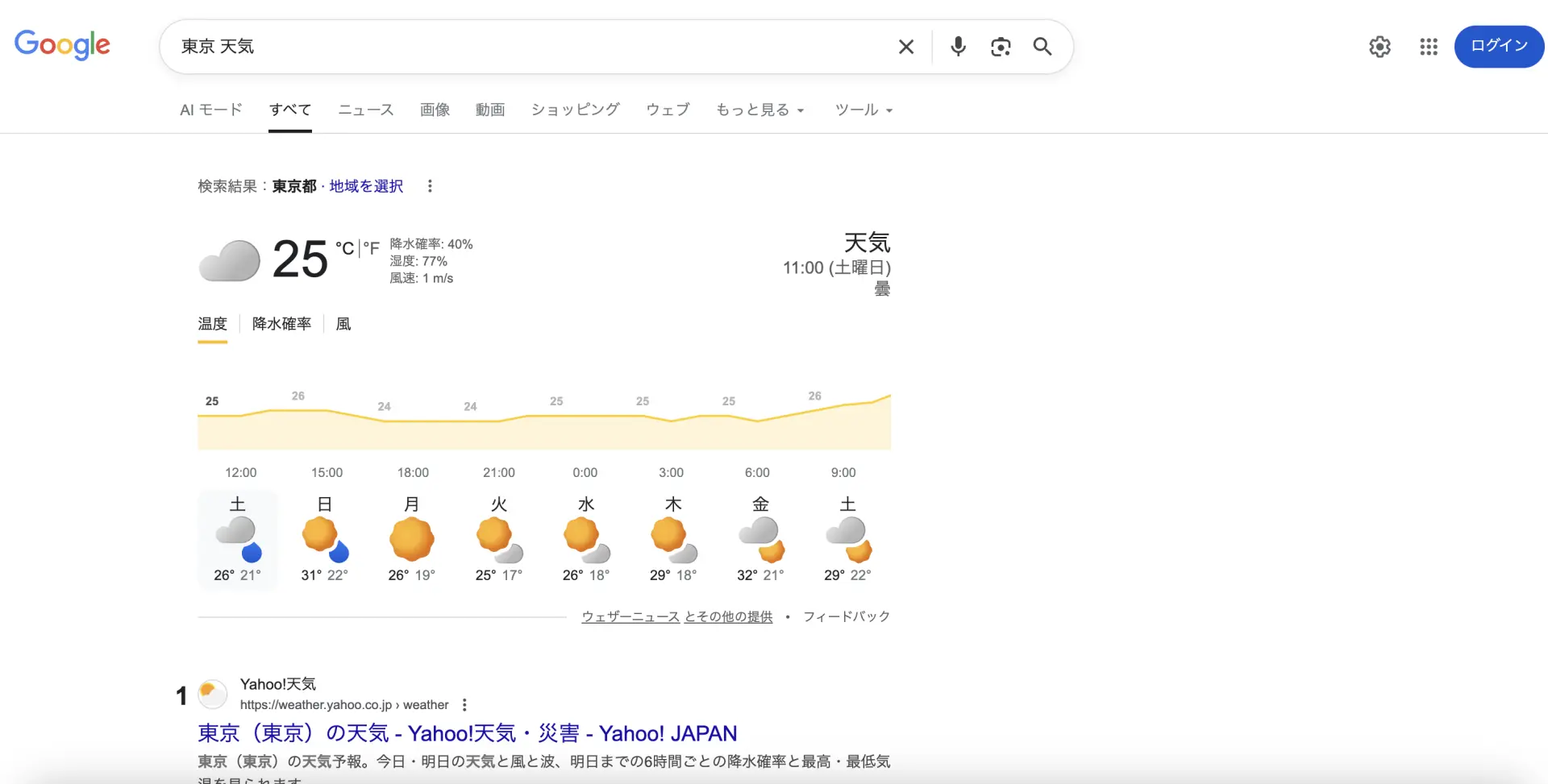

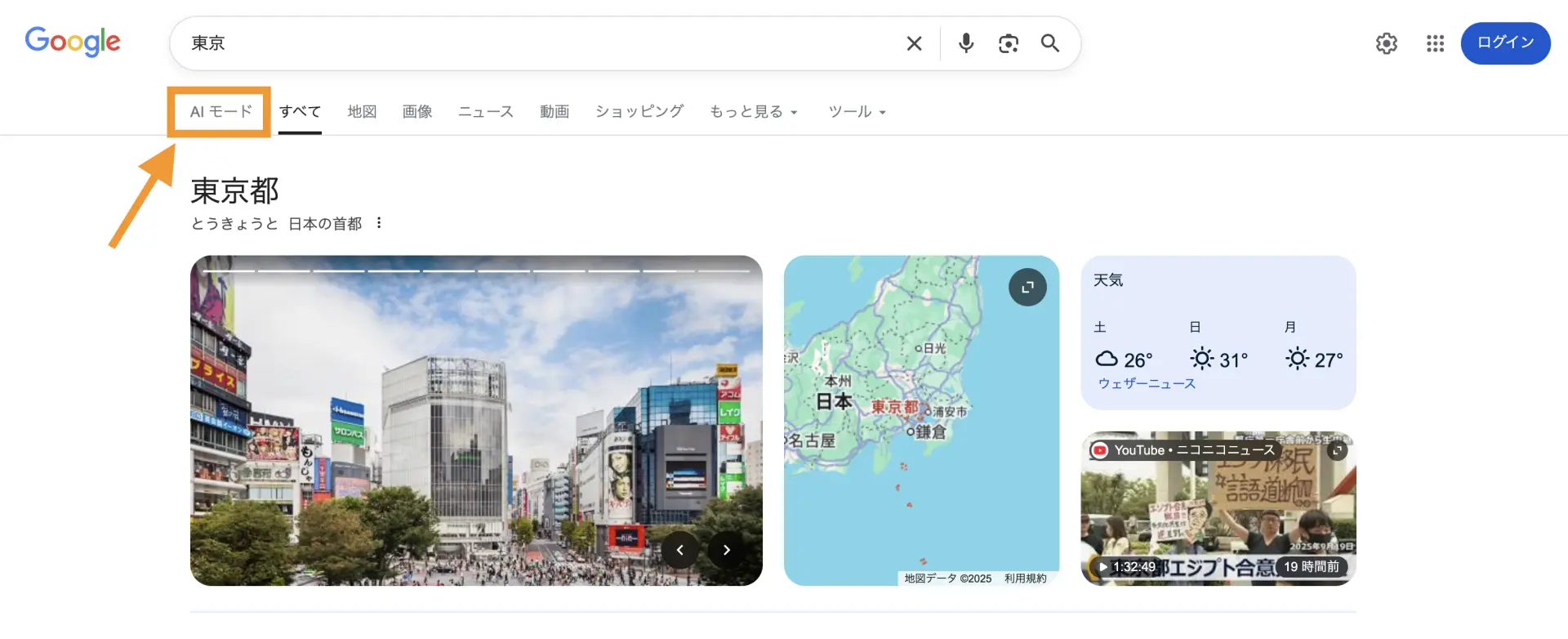

例えば「東京 天気」と検索すると、以下の検索結果が表示される。

「今日の天気が知りたい」「今日の気温が知りたい」と考えるユーザーの多くは、検索結果に表示された天気予報だけで満足し、その下に表示されたWebサイトにはアクセスしないだろう。

また、著名人の名前や会社名を検索すると、その人物や会社に関する情報を表示する「ナレッジグラフ」などもあり、検索結果上のWebサイトをクリックしなくても知りたかった情報が得られる機会が増えている。

AI Overviewsの登場

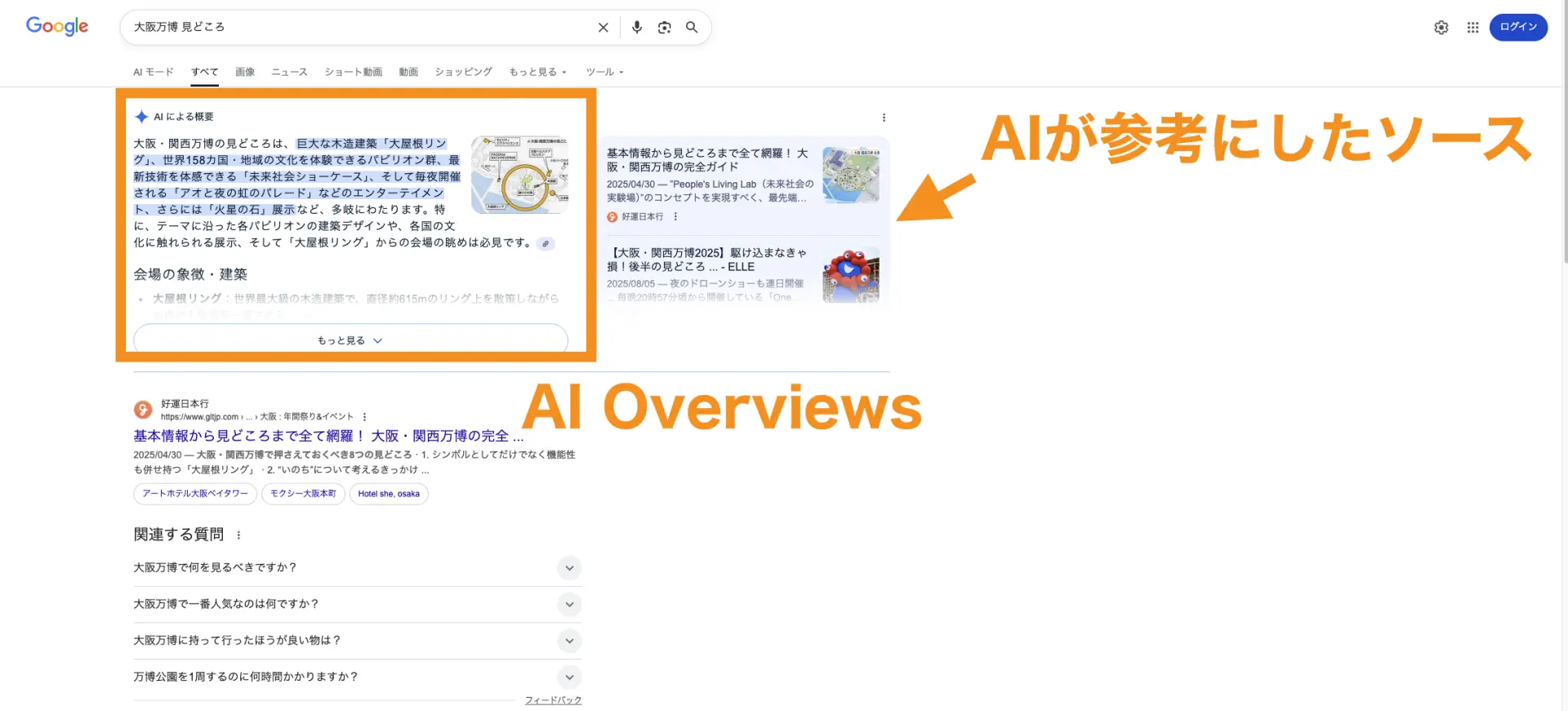

Googleの「AI Overviews」の登場も、ゼロクリックサーチが増えている大きな要因だ。

AI Overviewsとは、ユーザーが検索したキーワードに対してAIが回答を自動生成し、Googleの検索結果の上部に表示する機能。

さらに、AI Overviewsの右側にはAIが参考にしたソースも表示される。

知りたかった情報がAI Overviewsに含まれていれば、ユーザーは検索結果に並ぶWebサイトを見る必要がなく、その時点で検索を終えてしまう。

実際にAI Overviewsを見ただけで、検索結果を閉じた経験がある方も多いだろう。

Google検索におけるゼロクリックサーチの割合は調査によって異なるが、低い場合でも約30%、高い場合は約60%に達している。

ユーザーの体感としても、ゼロクリックサーチは増えているはずだ。

GoogleのAIモードによる新たな検索体験の提供

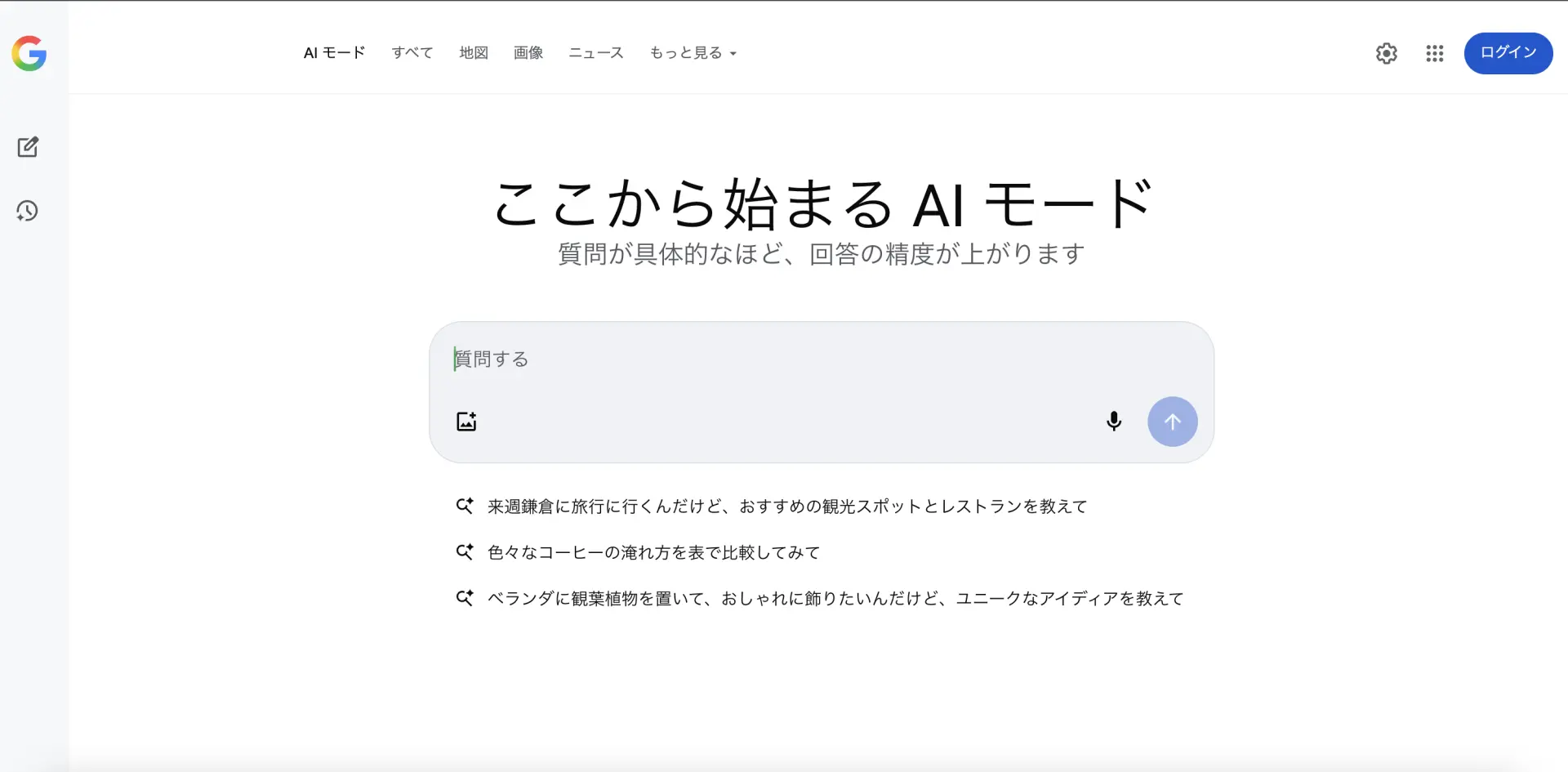

Googleは2025年9月9日から、新しい機能「AIモード」を検索画面に追加した。

「AIモード」とは、Googleの生成AI「Gemini」が検索内容に対する回答を生成する機能だ。

これまでの検索機能では、何度も検索しないと答えを得られなかった質問を、一度の検索で回答してくれるのが特徴。

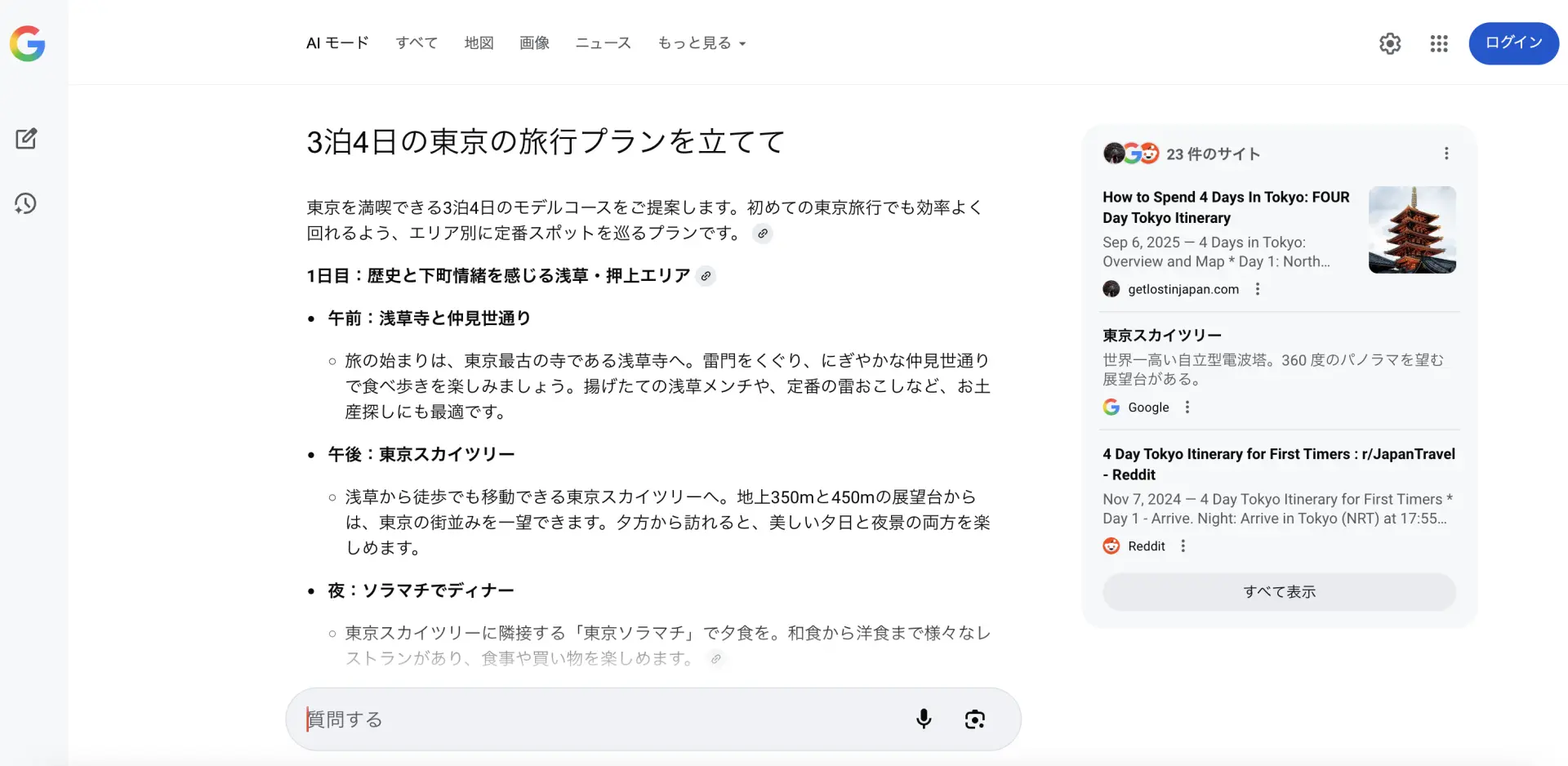

例えば「3泊4日の東京の旅行プランを立てて」と入力すれば、東京の観光スポットを巡るプランを立ててくれるだけでなく、おすすめの交通手段も教えてくれる。

さらに、回答の右側にはAIが参考にしたWebページが表示されるため、ユーザーはAIの回答をふまえた上で該当ページを見に行くこともできる。

最も目に入りやすい検索画面の左端に「AIモード」のタブが設置されていることからも、Googleが本機能を推していることがうかがえる。

現在は従来の検索機能から切り替えて利用する形だが、今後はAIモードがデフォルトの検索画面になる可能性がある。

生成AIツールの進化と普及

ゼロクリックサーチが増えているだけでなく、ChatGPTやGeminiといった対話型の生成AIも進化し、広く普及している。

Googleのような検索エンジンではないが、知りたいことを入力するとAIが事前に学習した内容を元に回答を生成してくれるため、今では情報収集ツールのひとつとなっている。

GoogleのAIモードと同様に、従来なら何度も検索しないと辿り着けなかった複雑な質問や悩みにも、対話形式で気軽に答えを得られることもあり、個人利用するユーザーは増えている。

実際に総務省の情報通信白書では、生成AIの個人利用率が

- 2023年:9.1%

- 2024年:26.7%

と1年間で17.6%増加しており、2025年はさらに増加するだろう。

Webサイトの露出が狭まるAI時代の検索体験

これまで紹介してきたように、AIの進化と普及によって「知りたいことを検索する」という行動は変化している。

従来、ユーザーは以下の流れで情報収集してきた。

- 検索エンジンでキーワードを検索

- 検索結果を見る

- WEBページを見る

今後、生成AIがさらに進化・普及すれば、多くのユーザーは以下の流れで情報収集するようになるだろう。

- AIに質問

- AIの回答を確認

- 引用元を参照

ただ、検索エンジンを使うユーザーが完全にいなくなるわけではない。

現代でもネット以外に本や雑誌、新聞で情報収集する方がいるように、主な手段が「AIに質問する」に置き換わるだけだ。

今後は生成AIに引用・言及されることがユーザーの認知を獲得する鍵に

「AIに質問する」ことが主な情報収集手段となった時代では、

- AIに引用されること

- AIに言及されること

がユーザーに認知してもらうための必須条件になる。

これまではGoogle検索の1ページ目に表示されていれば認知を得られたが、今後はAIが回答を生成する際に参考・引用元として選ばれなければいけない。

その場合、以下のように表示されるページの枠がかなり狭まる。

- 検索結果の1ページ目に表示されるのは約10ページ

- 生成AIの参考・引用元として表示されるページは3ページ前後

もちろん、検索結果や生成AIによって表示されるWebページの数は変動するが、多くの場合、検索結果よりも生成AIの回答に表示される数の方が少ないだろう。

さらに、AIに言及されるためには、会社やサービスの存在をAIに認識させ、その上でユーザーの質問に対する回答として適切だと判断される必要がある。

そこで重要になるのがLLMOだ。

生成AIが普及する時代で必須となる「LLMO」

LLMO(Large Language Model Optimization/大規模言語モデル最適化)とは、ChatGPTやGoogle GeminiなどのLLM(大規模言語モデル)が回答を生成する際に、自社の施設やサービスの情報を参考・言及してもらうための最適化のことだ。

※LLM=ネット上の大量のテキストデータを学習し、人間のように自然な文章を理解・生成できるAIモデル

例えば、東京でホテルを運営している会社なら、ChatGPTで「東京のおすすめのホテルは?」と質問された時に、自社のホテルに言及されたり、参考・引用元として自社ホテルの公式サイトが表示されたりするための対策だと考えてほしい。

LLMOの主な施策

LLMOには様々な施策があるが、重要なのは以下2点だ。

- SEO

- エンティティの構築

AI時代で重要性を増す「SEO」

LLMOの施策の多くはSEOと共通しており、SEOが強いサイト=LLMOが強いサイトと言っても過言ではない。

検索結果で上位表示させるための最適化がSEOだが、そもそもGoogleはこれまでもAIを用いて、ユーザーが知りたい情報に答えているサイトやページを評価・順位づけしてきた。

そのため、LLMOとSEOで重なる部分が多いのも自然なことだ。

「SEOはオワコン」という風潮もあるが、AI時代だからこそSEOの重要性は高まっている。

むしろSEOができていないサイトは、これまで以上にネット上での露出が減り、認知される機会も失われる可能性が高い。

そのため、SEOを実施していないサイトは早急に対策を講じるべきだ。

エンティティの構築

エンティティとは、「その他の存在とは明確に区別されたユニークな存在」を指す。

企業名・施設名・人物名など、個別の実体を検索エンジンやAIが認識している状態を意味する。

例えば、東京に自社ホテルがあっても、その存在をAIに認識されなければ、ChatGPTで「東京でおすすめのホテルは?」と質問された際に言及してもらえないのは容易に想像できるだろう。

エンティティを構築するためには、以下の施策が有効だ。

- Wikipediaへの情報掲載

- 信頼性の高い情報源としてAIに認識されやすくなる。

- 会社概要ページの充実

- 企業名、サービス名、住所、電話番号、設立年月日、資格情報などを正確かつ網羅的に記載。

- サイテーションを増やす

- ニュースサイト、業界メディア、専門家ブログ、SNSなどで自社が頻繁に紹介されるように広報・PR活動を行う。

- リスト記事への掲載数増加

- 「○○おすすめN選」のようなリスト記事で自社が言及されるよう働きかける。

- オウンドメディアでの情報発信

- 専門性の高い情報をオウンドメディアで継続的に発信

AI時代を見据えたGOOD LUCK TRIPの取り組み

このコラムを掲載している旅行情報サイト「GOOD LUCK TRIP」は、アクセスの多くをSEOで獲得している。

直近では生成AI経由の流入も増えており、ユーザーの検索行動が変化する中でも、安定してアクセスを伸ばしている。

ここからは、その実績と経験を踏まえた「GOOD LUCK TRIP」の取り組みを紹介していく。

AI時代を迎えるからこそ取り組まなかったこと

SEOとLLMOはどちらもやるべきことが多い。

そのため、”やらないことを決める”ことも非常に重要だ。

「GOOD LUCK TRIP」では、以下2点はやらないと決めている。

- ユーザー目線ではない小手先の施策

- AIによるコンテンツの量産

ユーザー目線ではない小手先の施策

SEOでもLLMOでも、最も重要なのはユーザーにとって役に立つ情報をわかりやすく伝えることだ。

GoogleでもChatGPTでも、ユーザーに利用されるためには有益な情報を提供しなければならない。

つまり、Googleなら検索結果に、ChatGPTなら回答に、ユーザーが求める情報を掲載する必要がある。

だからこそ、自社のサイトやページも「ユーザーにとって役に立つ情報をわかりやすく伝える」ことが、本質的なSEO・LLMOになる。

小手先の施策を実施しても短期的な成果しか得られず、多くは効果が出ない。

そのため、「GOOD LUCK TRIP」の編集部では、小手先ではなく本質的な施策に注力している。

その一例が「LLMS.txtの構成」だ。

LLMS.txtとは、ChatGPTやGeminiなどの生成AIが学習する際にサイト内のコンテンツをAIにわかりやすくするためのテキストファイルを指す。

構成を推奨する声もあるが、主要な生成AIツールがLLMS.txtを利用しているという公式情報はなく、効果は不透明。

さらに、LLMS.txtを構成することはユーザーに向けた施策ではなく、AIに向けた施策であるため、「GOOD LUCK TRIP」の編集部では、LLMS.txtは小手先の施策に過ぎないと判断し、実施していない。

AIによるコンテンツの量産

「GOOD LUCK TRIP」の編集部でも、調査や記事の構成を作成する段階では、生成AIを使用している。

ただし、生成AIに全てを任せて記事を量産することはしていない。

主な理由は、生成AIで量産したコンテンツは「ユーザーにとって役に立つ情報」になりにくいからだ。

生成AIは、ネット上の大量のテキストデータを学習してコンテンツを生成するため、作られる内容は既存の情報の焼き直しになりがちだ。

その結果、ユーザーにとって価値のある新しい情報にはならず、LLMOにもSEOにも寄与しない。

AI時代を見据えて力を入れている取り組み

ここからは「GOOD LUCK TRIP」が特に注力している取り組みを紹介する。

もし自社でも実行できそうなものがあれば、ぜひ参考にしてほしい。

信頼性の高い情報をわかりやすく発信する「公式GLTページ」

「GOOD LUCK TRIP」では、店舗・施設ごとに独立したページで情報を掲載する「公式GLTページ」を制作している。

2025年9月時点で、全国8,000ヶ所のスポットの「公式GLTページ」を掲載。

SEO・LLMOでは信頼性の高い情報が高く評価されるため、公式GLTページを制作する際には、必ず取材・掲載許可を取り、文章の校正もお願いしている。

それだけでなく、

- 店舗や施設の魅力をわかりやすく伝えるページ構成

- 定期的な情報更新

- ユーザーのクチコミ掲載

- 店舗や施設に確認を取った公式FAQ

など、旅行者に必要な情報を一目で把握できるようにしている。

信頼性・わかりやすさ・更新性・オリジナリティといった、SEOやLLMOに欠かせない要素を盛り込んだ式GLTページこそが、SEO・LLMOの核になると考えており、今後も制作に注力していく。

ユーザーニーズに合わせて特定のジャンルを深堀した特集

「GOOD LUCK TRIP」では、ユーザーニーズに応える形で様々な特集を展開している。

例えば、日本人の四季ごとの楽しみ方を紹介する季節特集では、以下のように春夏秋冬それぞれの魅力と楽しみ方を取り上げている。

その他にも、バイク旅の楽しみ方を紹介する「バイク特集」、日本全国の“間違いない”定番スポットを1ヶ所にまとめた「The Best of NIPPON47」、高尾山とその近郊の魅力を伝える「高尾山+one」などを実施。

いずれもユーザーのニーズを深堀した内容であり、特定のジャンルを深く狭く紹介する点は、AIが不得意とする領域のコンテンツだと考えている。

AIが作れない偏愛コンテンツを制作

AIが不得意とする領域の代表例が、人間の持つ”偏愛”を基にしたコンテンツだと考えている。

人間だからこそ興味を持つニッチなテーマを深堀するコンテンツは、現段階では生成AIには作れない。

だからこそ、AI時代のユーザーにとって価値が高く、GoogleやAIからも評価される可能性がある。

その考えのもと、「GOOD LUCK TRIP」では、「偏愛トラベルin Japan」と題し、特定のジャンルに愛情を注ぐマニアに取材した楽しみ方を紹介する特集にも取り組んでいる。

一次情報を重要視した記事制作

以下の記事は、新潟県糸魚川市を中心とするサイクリングコースまで足を運び、制作したものだ。

ネット上の情報を再編集した記事とは異なり、一次情報を多く含んでいるため、他にはない情報を掲載できている。

その結果、ユーザーにとって価値の高い記事となり、LLMO・SEOの観点からも重要だと考えている。

AI時代の旅行情報発信のパートナー「GOOD LUCK TRIP」

AI時代へと移り変わる中で、早めにネット上での情報発信に取り組まなければ、ユーザーに認知すらしてもらえないことがお分かりいただけただろう。

しかし、

- 情報発信の仕方がわからない

- SEOやLLMOに取り組みたいが、どうしたらいいかわからない

という方が大半ではないだろうか。

そんな時は、このコラムを掲載している旅行情報発信サイト「GOOD LUCK TRIP」に相談してほしい。

AI時代も見据えて、施設・サービスを旅行者へどのように発信していけば良いかを提案できる。

「GOOD LUCK TRIP」について詳しく知りたい方は、以下のリンク先のページを確認してほしい。

まとめ

AI時代は本当に役立つものが生き残る、ユーザーにとっては良い時代になる。

ユーザーに役立つコンテンツを発信し続ければ、テクニック的な施策を少し実践するだけで、認知や興味を持ってもらえる時代がすぐそこまで来ている。

だからこそ、これまでのWebに対する考え方やKPIを見直し、前向きに変化へ対応してほしい。