謎に包まれた忍者の秘密を解き明かす!

多くが謎に包まれている日本の代表的な文化のひとつ「忍者」。忍者を知ることで、日本人にどういう精神性があるのかも学ぶことができます。今回は世界中から大人気の忍者の知られざる活動と、日本で忍者が体験できるミュージアムをご紹介します!

「忍者」は、戦国時代(1467〜1590年)に大名に仕えて敵国に潜入し、情報を集める諜報員。戦闘よりも生きて戻り報告することが重視され、放火や工作も行っていた。地方によって「乱波(らっぱ)」「透波(すっぱ)」など呼び方が異なる。女性忍者「くのいち」も存在していたとされている。

「忍者」の起源は13世紀後半の荘園制支配に抵抗した悪党にある。史料で確認できるのは南北朝時代(1336年〜1392年)以降とされている。戦国時代には大名に仕えた伊賀者・甲賀者が活躍し、徳川家康の信任を得た。江戸時代には警備や情報収集を担い、忍術書『万川集海』が編纂された。実在の忍びは減少その後、物語や芸能で妖術的な存在として描かれ、黒装束や手裏剣のイメージが定着。「忍者」という呼称は1955年頃に広まった。

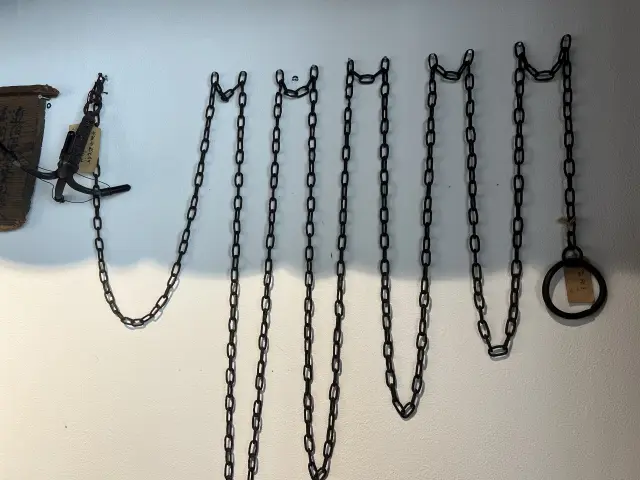

「忍者」は任務遂行のため、交際術や薬学、天文、火薬など多様な知識をまとめた忍術書を活用。「鉤縄(かぎなわ)」や「苦無(くない)」、追手に怪我を負わせるための「撒き菱(まきびし)」などの忍具を使用。武器は杖や煙管に隠した。敵に気付かれぬよう隠形術を駆使。地域住民と交流して情報を得るなど、高い知恵と対話力で任務を果たした。

日本文化を象徴する存在として世界的に人気が高い「忍者」。漫画やアニメなど多くの作品で描かれている。「忍者」の知恵や技術、忍耐と忠誠を重んじ、名を残さず任務を果たすその精神は、現代の日本人の価値観や生き方にも通じるものとして高く評価されている。

鍵部分を塀などに引っ掛けて上り下りする道具「鉤縄」

武器や足場など様々な用途で使用されていた忍具「苦無」

「まきびし」はヒシの実を原料にしていたことも

忍者の里と呼ばれる三重県伊賀市の町並み

伊賀鉄道「忍者列車」と「伊賀上野城」

滋賀県甲賀市には「甲賀流忍術屋敷」がある