後世に残したい!世界に誇る日本の「和紙」を楽しむ徹底ガイド

紙のあたたかみを感じられる「和紙」。年賀状や手紙には和紙を使うなど、日常生活で和紙を使うこともほとんどなくなりました。こういった“和紙離れ”について日本政府が危機感を抱いたことから、「ユネスコ無形文化遺産」に和紙が登録されることになったという背景があります。そのため、和紙のあたたかみや良さなどの魅力をたくさんの人に知ってもらおうと立ち上がった体験施設も登場しています。今回は、日本の伝統技術で作られる「和紙」の魅力をお伝えします。

日本で伝統的な方法で作られる紙「和紙」。日本で伝統的な方法で作られる紙「和紙」。2014年に「ユネスコ無形文化遺産」に登録され、登録名は「和紙:日本の手漉和紙技術」。

主な原料は楮(こうぞ)、三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)などの植物の内皮で、これらを漉いて紙を作る。古くは障子やふすま、文字を書くための紙として使われてきた。奈良時代(710〜794年)から平安時代(794〜1185年)には写経や官用文書に。鎌倉時代(1185〜1333年)や室町時代(1336〜1573年)には武士や贈答用。江戸時代(1603〜1868年)には庶民の生活に広がり、半紙やちり紙として日常に定着した。

伝統的に手漉きで行われる和紙の製造。繊維を絡ませる流し漉きや、トロロアオイから抽出したネリを用いる。これにより繊維を均一に分散させ、丈夫で柔軟性のある紙を作ることが可能に。工程は原料の刈り取りから蒸し、皮剥ぎ、煮熟、雪晒し、洗浄、叩解まで行われる。手漉き和紙は薬品をほとんど使わない。原料によって違った質感が生まれ、特徴によって用途が異なる。なかでも三椏で作られた和紙は繊維が細かく、精巧な印刷用紙に最適だ。

全国に70ほどの和紙の生産地がある。和室が少なくなったことやデジタル化により和紙の使用量は減少。しかし、2014年に島根県浜松市の「石州半紙」、岐阜県美濃市の「本美濃紙」、埼玉県東秩父市の「細川紙」が、ユネスコ無形文化遺産に登録され価値が再認識された。壁紙や照明、アクセサリー、衣類など多様に和紙が応用され、現代のライフスタイルにも息づいている。

和室などにある障子に貼られる紙

和紙では楮の皮のみを使用する

滑らかな和紙に仕上がる「三椏」

「雁皮」は繊維が細く短いのが特徴

職人の手仕事による精緻な紙漉き

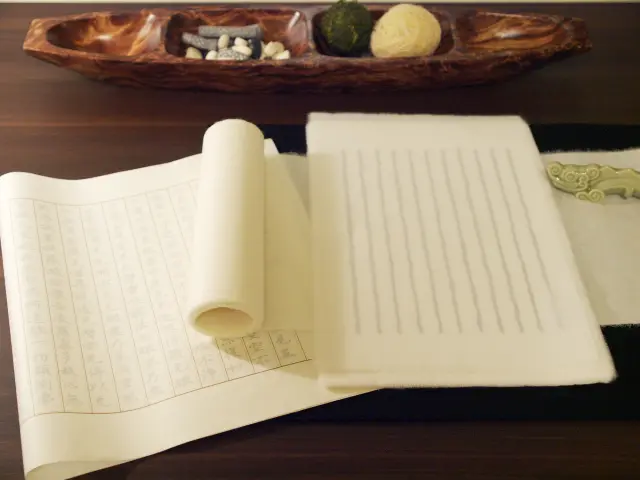

写経や書道などにも用いられる和紙