日本の伝統芸能の極み「能」を楽しむ徹底ガイド!

「謡」「囃子」「舞」から成る、日本の伝統的な歌舞劇「能」。いわゆる「歌舞劇」で、「日本の伝統的なミュージカル」と称されています。

能面をつけた能楽師が、笛や鼓の音に合わせて物語を舞い演じます。感情を直接表情で示すことはなく、角度や動き、そして「型」と呼ばれる所作で心情を表現。人間ではなく、鬼や亡霊、神といった存在が主役となることも多く、超自然的な世界を通して生や死、喜びや哀しみを描きます。最小限の演出が観る者の想像力を喚起する、能の奥深い魅力をご紹介します。

はじめに

「能」は日本の伝統芸能です。「謡(うたい)」、「囃子(はやし)」「舞(まい)」から成り立つ能は、いわゆる「歌舞劇」で、「日本の伝統的なミュージカル」と称されています。

「謡」は、セリフ、歌、ナレーションの役割があり、「囃子」は楽器の演奏です。そして、ダンスにあたるのが「舞」。これらが合わさって成り立っているのが能なのです。

演じるのは「能楽師」と呼ばれている人たち。ほとんどの曲目では「能面」と呼ばれるさまざまな仮面をかけて登場します。笛や鼓の「囃子」の伴奏と「謡」に合わせて、能面をかけた人物が舞いながら物語を展開していきます。

「能面をかけて顔が見えなければどういう感情になっているかわからないじゃない」と思う方もいるかもしれませんが、それは問題ではありません。ちょっとした角度や動きで、表情が変わって見えるのがこの能面のおもしろいところ。

さらに、登場人物の感情は演技からも読み解けます。物語を展開する上で、能楽師たちは「型」と呼ばれる動きのパターンによって演技します。

「カマエ」という基本姿勢をとり、舞台上を移動するときは「ハコビ」というすり足で動きます。

「泣く」「恥じる」「射る」「眠る」など、演技の部分は、演じている人が自由にするものではなく、決まった「型」に沿って振付を行っています。この型によって、登場人物がどういう感情になっているかを知ることができます。この型に沿って演技をするということは、「能」という芸能の特徴のひとつです。

ほかにも、主役が「人間」ではないことが多いということも能の大きな特徴のひとつです。

つまり「鬼」や「亡霊」「神」など、この世の者ではない者たちが主人公になっています。だからと言って、能はホラーやサスペンスというわけではありません。この世の者ではない登場人物を通して、生きる喜びや苦しみ、悲しみを表現して、私たち観客に届けてくれます。

また、一般的な演劇とは異なって、背景は「鏡板」と呼ばれる大きな老松が描かれているもので行います。決まっている空間ではあるのですが、謡によって、神社や屋敷、山などさまざまな空間を表現します。道具や動き、表情を最小限にすることで、観る人の想像力を信じ、我々に身を委ねています。

今回は観る人の感性を刺激する、「能」の楽しみ方の徹底ガイドをお届けします!

能とは

能の歴史

能のルーツは奈良時代初頭までさかのぼります。雅楽や舞踊とともに、大陸から伝わった「散楽」がはじまりと考えられています。散楽は曲芸や手品、物まね、楽器演奏など、さまざまな芸事を組み合わせたものでした。寺社の祭礼の芸や民間の大道芸として広まっていきました。それがやがて「猿楽」と呼ばれるようになります。

平安時代中期から鎌倉時代になると寺や神社に仕える「猿楽集団」が現れて、神様に捧げる芸能として、寺社の行事で舞を披露してきました。同時期に、農村では田植えを笛などで囃し立てる楽芸に、曲芸を取り込んだ「田楽」が流行します。田楽は五穀豊穣を祈り、祝うための芸能でした。この2つの芸能は「猿楽の能」「田楽の能」と呼ばれ、競い合いながら、それぞれ発展していきます。しかし、やがて「田楽の能」は消えてしまい、「猿楽の能」が残りました。

猿楽の中には「座」という、いわゆる劇団のようなものがいくつもありました。その中で、室町時代に大和国(現在の奈良県)にあった座で活躍していたのが「世阿弥」です。この世阿弥は能という日本の芸能文化においてとても重要な人物です。世阿弥は才能に恵まれた人でした。父の観阿弥とともに能役者として活躍しただけでなく、いわゆるプロデューサー業、脚本家、演出家としても才能を発揮し、マルチに活躍していました。

時は室町。きらびやかな「金閣寺」を作った室町幕府の三代将軍、足利義満の時代で、世阿弥は観阿弥とともに義満に気に入られ、支援を受けました。

その後ろ盾もあり、観阿弥と世阿弥はそれまで人気のあった芸能の優れたところを能に取り入れたり、支援者の武士や貴族の好みに合うように当時流行していた「源氏物語」や「伊勢物語」を能の題材にしたりして、「能」という芸能を確立したのです。

安土桃山時代から江戸時代にかけては現在の能で使われている能面も種類が出そろい、衣装が豪華になっていきます。江戸城や大名屋敷には能舞台が設けられ、多くの武士が能を習っていました。能楽師は幕府や大名に仕えたこともあって、地位と身分が安定し、演技や演出に力を入れることによって、能は充実していきます。

世阿弥が能を確立してから現在まで、650年以上も大切に能は受け継がれてきました。それほど長い歴史をもった芸能は世界に例がないものだとして、2001年にはユネスコの「無形文化遺産」に登録され、日本を代表する芸能として現在まで演じ続けられています。

能、狂言、歌舞伎のちがい

能、狂言、歌舞伎のちがいがわからないという声をよく聞きます。能と狂言については、もともとは同じ「猿楽」がルーツです。簡単に言うと、能は「歌舞劇」で狂言は「台詞劇」。狂言は会話中心でテンポがいいのが特徴です。

狂言ということばは、「戯言」を意味する普通名詞でした。狂言の多くは庶民の日常を題材にしている喜劇であり、人間の愚かで滑稽で愛すべき本質を、風刺をこめて表現しています。演技や演出面では似たところがあり、能と狂言をあわせて「能楽」と呼んでいます。

| - | 能 | 狂言 |

|---|---|---|

| 内容 | 伝説、神話、霊的世界 | 日常生活、庶民の暮らし |

| 表現 | 謡、舞で表現し、能面を使用 | 会話が中心。面はほとんど使用しない |

| 雰囲気 | 静かで荘厳、精神的な世界観 | 明るく滑稽、人間味あふれる世界観 |

| 目的 | 悟りや神秘的な美を追求 | 笑い、風刺 |

一方で江戸時代に生まれた歌舞伎は、能・狂言の影響を受けて成立しています。

一方、歌舞伎は、能や狂言が誕生した300年ほど後に登場しています。能楽と歌舞伎はお囃子の種類や舞台の構造も似ています。能、狂言の曲目を歌舞伎化した演目もたくさんあります。能の「安宅」が翻案になった歌舞伎の人気演目「勧進帳」や、狂言の「棒縛」は歌舞伎でも「棒しばり」として上演されています。ほかにも「船弁慶」や「土蜘蛛」など歌舞伎の演目の元になった作品があります。題材は同じでも印象が大きく異なるので、ぜひ能、狂言、歌舞伎と見比べて楽しんでみてください!

能に登場するキャラクター

物語にもよりますが、能の舞台にはよく出てくるキャラクターがあります。

ここでは代表的なキャラクターをご紹介します。

神様

男性の神様、女性の神様、老人の神様などが登場します。多くは男性の神様です。

厳かな雰囲気が漂う神様は気品に満ちています。祝福の舞を舞います。

天狗

いざとなると超人的な力を発揮する天狗は、ふだんは野山で修行する僧である、山伏の格好をしています。「頭(かしら)」という毛をかぶっていて、山伏の特徴である「兜巾(ときん)」をのせています。また、手には羽団扇を持っています。

老人

老人の格好をしていますが、神様だったり霊だったりすることがあります。

曲目の後半で本当の姿になって現れます。

武将

平家や源氏の武将の亡霊で、衣装の着方で鎧を表現したり、太刀を持っていたりします。

天人

「羽衣」という曲目などで出てくる天上の世界の住人です。

高貴な人の目印である「天冠」を頭につけていて、華やかな衣装で舞います。

僧

僧が旅の途中に不思議な出来事に出会って物語が始まる曲目が多くあります。

観客は僧の視点から物語を見ている場合が多いです。

後半にはいのりをささげて、怨霊を成仏させることもあります。

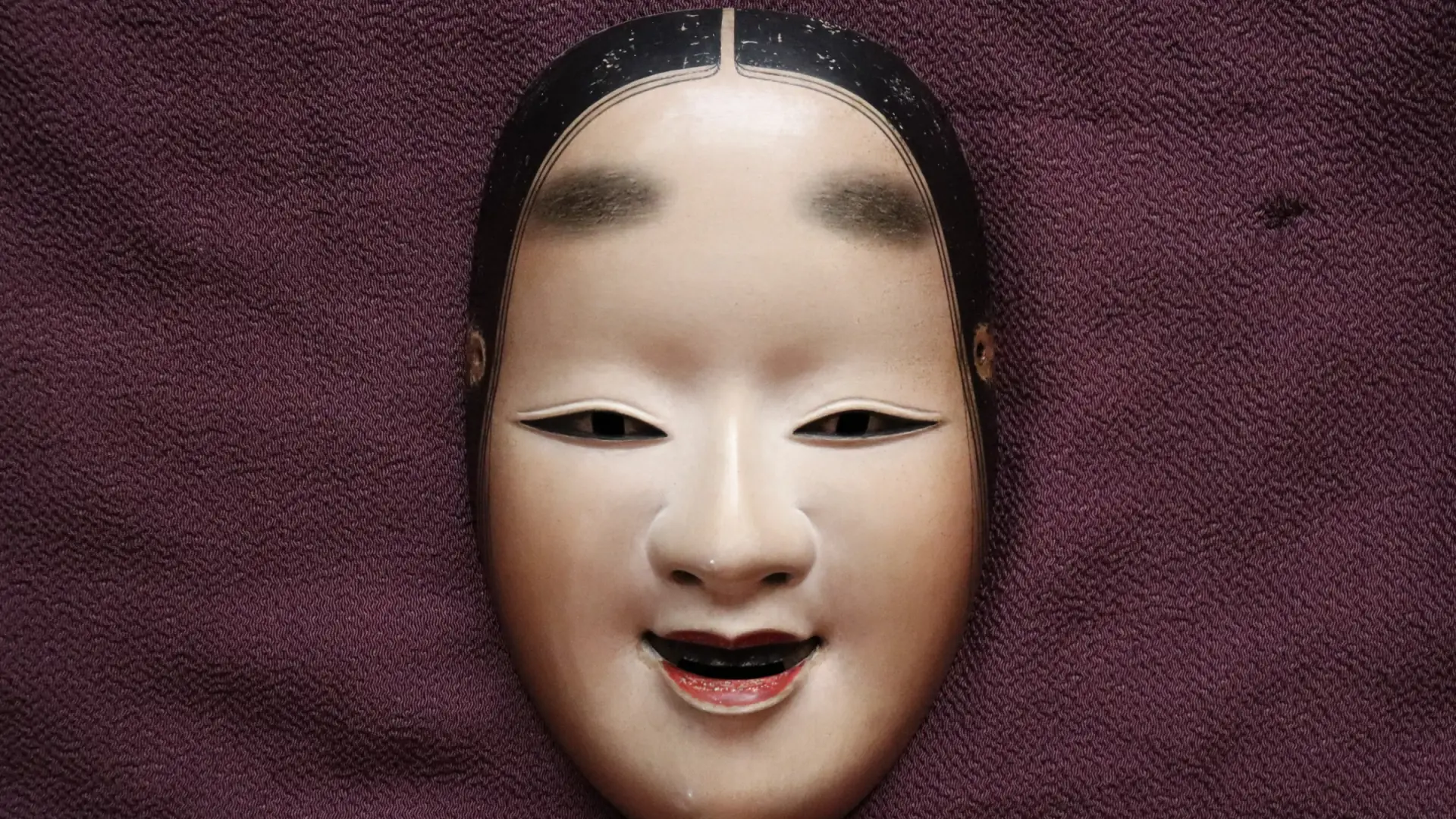

能面の意味

能で使われる面は、面(おもて)と呼ばれていて、まさに「顔」。登場人物の人格などを表します。現在能の曲目は240あると言われていて、これを演じるのに必要な能面の数は約60面と言われています。これは室町時代から江戸時代のはじめまでの間に形が完成したと考えられていて、特殊な面を入れると現在200種類以上あります。

特定の役の専用の面は数が少なく、いろいろな役で同じ面を使うのが基本です。

よく見ると面は目や眉の位置が左右で少しだけ非対称になるように作られています。微妙に角度が変わるだけで笑顔に見えたり、悲しく見えたり、表情を変えることができます。

明るい表情は面を上向きにします。これを「テル」と呼び、暗い表情は下向きにします。これを「クモル」と呼んでいます。代表的な面をいくつかご紹介します。

若女(わかおんな)

端麗な美女、若い女性の面で、幅広い演目に使用されます。

般若(はんにゃ)

鬼に見えますが、こちらは実は女性の面です。

嫉妬に狂って、鬼の形相になっています。

目元は悲しみにあふれ、口元は怒りの表情です。髪が乱れているのもよくわかります。

翁

翁を務めるシテ方がかける面です。

白い顔の翁のことを「白式尉(はくしきじょう)」と呼びます。あごの部分が切れていて、ひもで結ばれています。

ほかの能面にはない特徴です。

能の舞台

これから、能の舞台を詳しく紹介します。

①本舞台(ほんぶたい)

能舞台の中心になる部分。一辺の長さは三間(約5.4m)で正方形です。ヒノキの厚い床板が正面に向かって縦向きに張られています。歩きやすいように、また、足拍子を踏み鳴らしたり、飛んだりしやすいように、クギは使っていません。床下は音が響くように空洞になっています。観客が見やすいように、手前側が低くなるよう少し斜めになっています。

②鏡板(かがみいた)

舞台の奥の板壁で、必ず縁起のいい植物である、老松(松の老木)が描かれています。松は枯れることがなく永遠に栄えることの象徴です。神様は松の木におりてくると信じられています。

③後座(あとざ)

本舞台の後ろにある部分です。後見や囃子方はここに座ります。本舞台は床板が縦向きに張られていますが、後座は横向きに張られています。そのため横板と呼ばれることも。曲目の途中で着替える場合などで後座にいるときは、客席から見えてはいますが、見えていない存在としてみなしています。

④地謡座(じうたいざ)

本舞台の横にある部分で、地謡の座る場所です。一般的に4人ずつ2列に並びます。狂言で能舞台を使用する際は、この地謡座の部分は使いません。

⑤白洲(しらす)

能舞台と観客席の間の白い石を敷き詰めた場所です。能舞台が野外にあった時代の名残で、太陽光を反射させ、能面や装束を明るく照らすレフ板の効果があったと言われています。

⑥目付柱(めつけばしら)

能面をかけると視界が狭くなり、遠近感が失われるため、方向や位置を確認するための目印にしたことからこの名前が付きました。能舞台には、ほかに3本の柱があり、目付柱から時計回りに、シテ柱(この柱の近くからシテの演技が始まることが多い)、笛柱(笛方がこの柱の近くに座る)、ワキ柱(この柱の近くにワキ方が座ることが多い)と名前がついています。

⑦階(きざはし)

本舞台の中央についている短い階段のことです。実はいまは使われていないのですが、江戸時代には能をはじめる指示を出したり、褒美を与えるため役人がここから舞台にあがったりしていました。昔の名残でいまも残っています。

⑧切戸口(きりどぐち)

舞台に向かって右手奥にある引き戸です。地謡や後見はここから出入りします。

⑨橋掛かり(はしがかり)

本舞台から向かって左ななめおくへ廊下のようにのびている空間です。鏡の間と本舞台の通路であると同時に、演技の場所でもあります。だいたい長さは10m前後です。

⑩揚幕(あげまく)

演者が精神を集中させ、能面をかける神聖な場所である鏡の間と、橋掛かりの間にかかっている幕で、「木火土金水」を表す五色が縦に並んでいます。(3色のこともあります)演者が入退場する際に幕を上げ下げするのですが、シテやワキなど装束をつけている人が通るときは「本幕」といって全部開けます。囃子方が通るときは「片幕」といって壁側を少しだけ開けます。

⑪奉行窓(ぶぎょうまど)

揚幕の横の壁についている窓のことで、内側には御簾がかかっています。この窓がある鏡の間から舞台の進行状況を見たり、観客のようすを伺ったりすることができます。江戸時代には役人(奉行)が見張るために、ここからのぞいたと言われているためこの名前がついています。嵐窓や物見窓とも呼ばれています。

⑫松(一ノ松、二ノ松、三ノ松)

橋掛かりに沿って白洲部分に等間隔で植えられている三本の松です。三本とも大きさが違っていて、本舞台から離れるほど小さくなっています。橋掛かりで演技をする際の立ち位置の目安にもなっています。本舞台に近いほうから「一ノ松」、「二ノ松」、「三ノ松」と名前がついています。

⑬貴人口(きにんぐち)

身分の高い人が舞台に出入りするために使っていましたが、いまは使われていません。

⑭見所(けんしょ)

観客席のことを能では「見所」と呼びます。昭和のはじめ頃までは畳が敷かれて、正座で見るところが多かったのですが、現在では椅子席のところがほとんどです。見所は席によって呼ばれ方が異なります。本舞台の正面に位置する見所を「正面」、本舞台を真横から見るのが「脇正面」、目付柱から扇のように広がり、斜めから見る場所が「中正面」と呼ばれています。

能を演じる人たち

能を職業として演じる人のことを「能楽師」と呼んでいます。能楽師は「立チ方」と「囃子方」に大きく分かれ、「立チ方」は謡や演技を担当し、「囃子方」は楽器を担当します。そして「立チ方」には「シテ方」「ワキ方」「狂言方」の役割があります。「シテ方」以外の「ワキ方」「狂言方」「囃子方」をまとめて「三役」と呼びます。「囃子方」には「笛方」「小鼓方」「大鼓方」「太鼓方」があります。それぞれ専門的な役割のため、途中で役割や流派を変えることはできません。また、能では少なくとも16人ほどの人が舞台にあがります。多いときで20人以上が登場します。

①シテ方

シテ

曲目の主演の人のことです。

シテがいない曲はなく、人間ではない鬼、神、亡霊などを演じることが多いです。

その場合は能面をかけます。演出など全体のまとめ役も担っています。

シテヅレ

曲目の準主演の人のことです。シテのお供や仲間などの役が多いです。

子方(こかた)

子どもが演じる役のことです。「隅田川」の梅若丸や「鞍馬天狗」の牛若丸などで登場します。

後見(こうけん)

舞台を滞りなく進行させるための役です。舞台の奥の方に控えていて、2〜3人で務めることが多いです。開演前にはシテに装束をつけます。上演中はシテが舞台上で装束を変えるときや乱れたとき、また小道具を持つときなどは手伝いをします。舞台を滞りなく進行させなければならないので、舞台の流れや配置などすべてを把握していなければなりません。そのためシテよりも先輩や師匠が務めることが基本です。

地謡(じうたい)

歌、セリフ、ナレーションを担当する「謡」。舞台の右に、8人ほどが並んで全員が同じ旋律の謡を謡います。

②ワキ方

ワキ

はじめに登場することが多く、物語の設定などについて説明し、観客を物語の世界へ引き込みます。シテの演技を引き出したり受け止めたりし、この世の者ではない者を演じるシテに対して、ワキは現実に生きている大人の男性役が多いです。旅の僧や天皇の使者や武士などです。現実の世界の登場人物なので、能面をかけていません。

ワキヅレ

ワキのお供や部下の役が多いです。

③狂言方

アイ

主に能の物語の前半と後半の間に登場して、シテに関する物語を語り、前半と後半をつなぐ役割を果たします。

④囃子方

楽器を演奏する人たちのことです。笛、小鼓、大鼓、太鼓を使い、それぞれ専門の人が担います。曲目によっては太鼓がない場合もあります。演奏で、謡や演技を引き立たせる重要な役割のひとつです。

能楽堂に行ってみよう

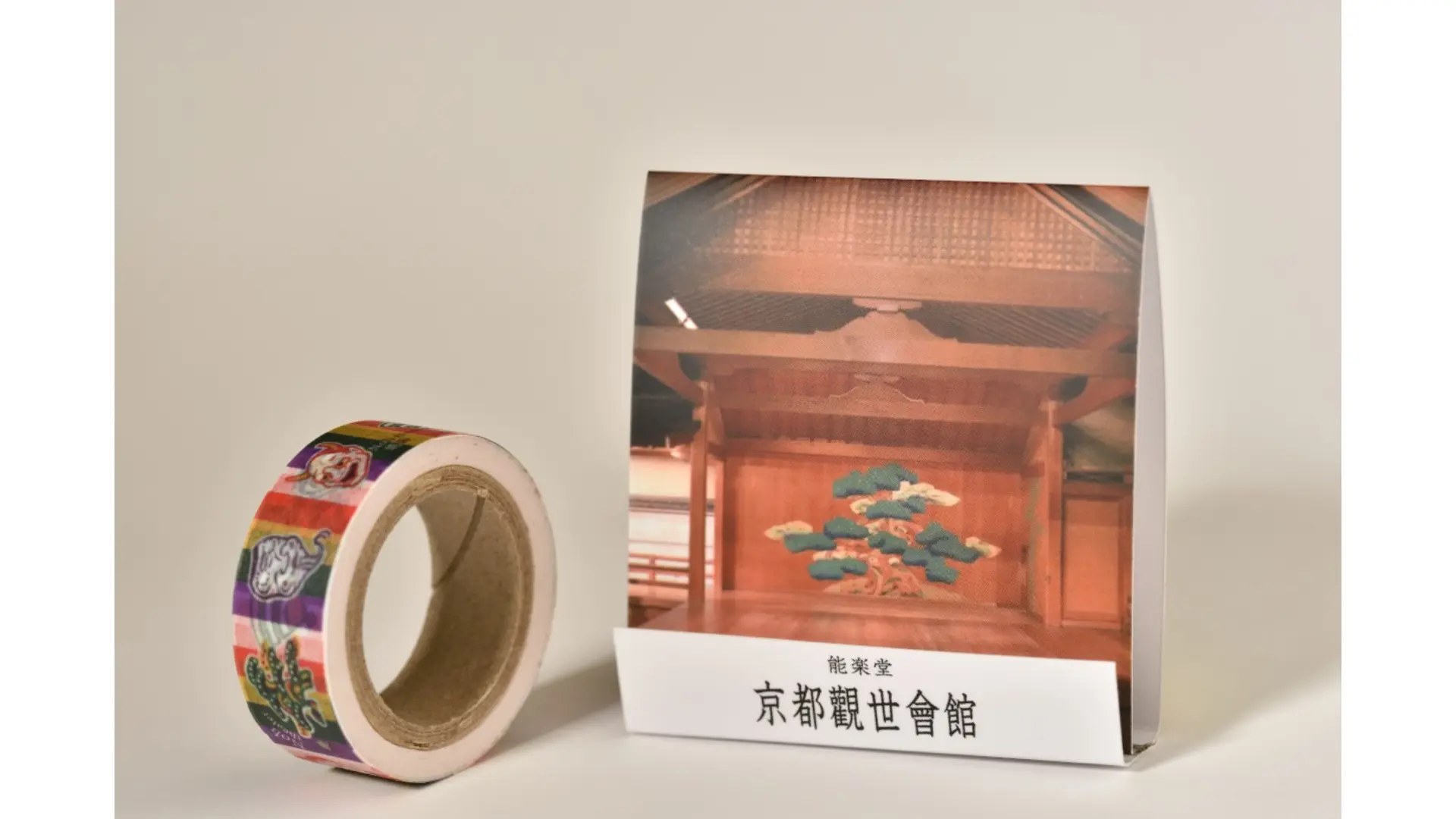

京都市左京区岡崎は、市内の文化芸術が一堂に集まっています。平安神宮、国立近代美術館、京都市立美術館、京都市立動物園などがあり、近くには白川や琵琶湖疏水が流れています。春には桜、秋には紅葉が美しく、歩いているだけでも風情が感じられる街並みが残る場所です。この風光明媚な場所にあるのが「京都観世会館」です。

京都観世会館の能舞台は総檜造りで、鏡板の老松は、京都を代表する日本画家 堂本印象画伯の手によるとても貴重なものです。

能楽堂へ行く際の服装にルールはなく、着物でないと入れないなどというわけではありません。長時間座りっぱなしになるのを考慮した服装がいいでしょう。会場は少し肌寒いこともあるので、上着など調節できやすいものがあると安心です。

ENTER NOHの世界

ENTER NOHとは

京都観世会館で外国人向けに行われているのが「ENTER NOH」という、英語で能の解説を聞いて、実際に演目を見られるというものです。2025年は、4回開催されました。日本は夜に観光できるものが数多くないため、観光客の方に夜でも楽しめるものをと、この公演は夜8時から行われています。

※記事は取材時(2025年10月)のものです。

チケットを買おう

チケットはオンラインで購入することができます。

チケットは4種類あって、S席とバックステージツアーのチケットが25,000円、S席が12,000円、A席が10,000円、学生チケットが3,500円です。

ENTER NOHに参加しよう

「ENTER NOH」はバックステージツアー付きのチケットがおすすめ!そのチケットを購入した人は、公演前に、舞台裏へ行くことができるのです!

まず、客席に集合して、これからどんなことが体験できるかの説明を受けます。

そのあとは、裏へ。土足厳禁で神聖な場所なので、足袋か白い靴下が必ず必要です。白靴下は貸し出しを行っています。そのあとは楽屋に移動します。

能楽師が能面をかける「鏡の間」に実際に入ることができます。そして、揚幕をあげてそこから橋掛りを通り、実際に舞台に立つことができます。

舞台では能面をかけると視界が限定されることの説明があります。舞台上で、手で△を作って覗くと、それが、能楽師が見えている視界とほとんど同じだそうです。

そして切戸口から出ていき、楽屋を通ります。楽屋では演目で使う、船の枠組みなどの大道具を見ながら解説してもらいます。

さらに2階へ上がると、装束や能面がずらりと展示されています。立派な装束や歴史ある能面を間近で見ることができますよ!

最後に、能楽師が装束を着付ける様子も見られます。着付けの様子は写真撮影OKです!

着付けが終わると、能面もかけてくれて、その状態で2ショットの写真撮影も行えます。これがとても人気で、一生の思い出になること間違いなしです。このバックステージの体験時間は1時間程度で、大満足の内容です。

ENTER NOH体験の流れ

ここからはどのチケットを購入した人も共通で、能の曲目を実際に観て楽しむ時間です。

①解説

まずは能について英語での解説が20分ほどあります。自身も能をしているガイドの方が、能とは何か、これからどんな演目が上演されるのか、など詳しく教えてくれます。

②上演

能の上演自体は日本語で行われます。そのため、端末が貸し出され、英語の字幕サービスで、いま、どういうことを話しているのかなど内容を知ることができます。

2025年度は上演されている演目は「葵上」か「船弁慶」です。日によってどちらか1つを上演しています。

どちらの演目も初心者に理解しやすい内容になっているので、安心して楽しめます!

③プレゼントシーン

終了後、最後の見せ場の3分ほどのシーンをもう一度上演してくれます。この時は動画や写真の撮影がOKに!

普段の公演では、上演中に撮影をするということができないので、とても貴重なサービスです!

たくさん動画や写真を撮って、思い出を持ち帰ってください。

お土産を買おう

京都観世会館を訪ねたならば、ぜひ能にまつわるグッズを購入してみてください!

中でも大迫力なのが「化生の面 コスメポーチ」。

-

化生の面

-

コスメポーチ

女性の能面の形をしていて、中は化粧筆やアイライン、マスカラなどを収納できたり、アイシャドウやチークなどを入れたりすることができます。化粧ポーチとして使えるのはもちろん、筆箱などにもとても便利です。

こちらは、通販サイトでも購入することができます。

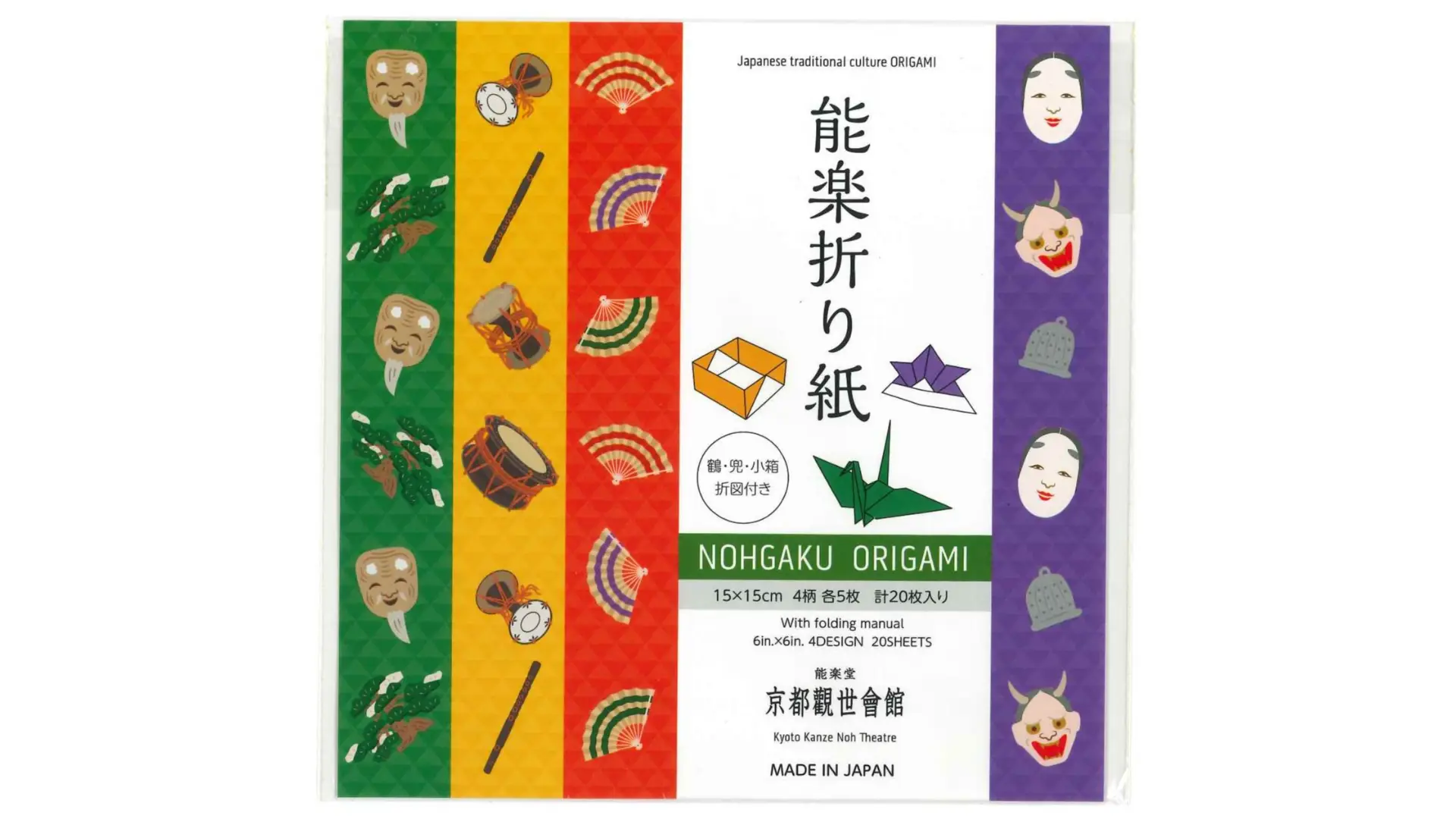

友人へのお土産にもおすすめなのが、マスキングテープや折り紙などの雑貨類。

マスキングテープは5色のラインが入っていて、揚幕をイメージしています。そこに般若や小面などの絵柄が描かれていて、ポップでかわいいデザインです。また、「能面折り紙」は翁面、女面、般若面の折図がついていて、能面を折ることができます。

また、能で使用する面や楽器の柄の「能楽折り紙」もあります。

母国に帰ってからも能を感じるために、ぜひ気に入ったお土産をご購入ください。

-

マスキングテープ

-

能面折り紙

-

能楽折り紙

ほかの公演でも外国人観光客が楽しめるサービスが

外国人観光客が楽しめるのは、この「ENTER NOH」の公演だけではありません。日本を訪ねたタイミングで「ENTER NOH」が開催されていなくても、京都観世会館で行われている公演では英語であらすじが書かれたチラシを配布しています。

「例会」という定期公演では、1,000円で字幕サービス端末の貸し出しも行っています。

ぜひそういったツールも活用して、能を楽しんでみてください!

まとめ

日本の伝統芸能の頂点のひとつである能は、歌舞伎や茶道など、ほかの日本の文化にも大きな影響を与えてきました。世界的に見ても素晴らしい舞台芸術のひとつです。

能面や装束は芸術性が高く、舞台建築は国宝や重要文化財になっているものもあります。荘厳で、精神的な世界観を表すため、日本の心や、日本人の美意識が詰まった文化だと考えられます。

今回の記事をヒントに、ぜひ日本に来たときは能を楽しんでみてください!