後世に残したい!世界に誇る日本の「和紙」を楽しむ徹底ガイド

紙のあたたかみを感じられる「和紙」。

年賀状や手紙には和紙を使うなど、日常生活で和紙を使うこともほとんどなくなりました。

こういった“和紙離れ”について日本政府が危機感を抱いたことから、「ユネスコ無形文化遺産」に和紙が登録されることになったという背景があります。日本独自の紙である「和紙」を絶やすわけにはいきません。

そのため、和紙のあたたかみや良さなどの魅力をたくさんの人に知ってもらおうと立ち上がった体験施設も登場しています。

今回は、日本の伝統技術で作られる「和紙」の魅力をお伝えします。

はじめに

2014年には、日本の手すき和紙技術として「ユネスコ無形文化遺産」に登録されました。登録名は「和紙:日本の手漉和紙技術」。

「手漉和紙」はすべて手作業で、紙を漉いて作る和紙のことです。「和紙」は「洋紙」に対応する言葉で、外国から紙が入って以降使われている言葉です。

「ユネスコ無形文化遺産」に登録されているのは3つの和紙で、島根県浜松市の「石州半紙(せきしゅうばんし)」、岐阜県美濃市の「本美濃紙(ほんみのし)」、埼玉県小川町・東秩父村の「細川紙(ほそかわし)」です。

和紙の生産地はこの3つ以外にも北海道から沖縄まで、全国各地に70程ありますが、現在では、福井県越前市が最も大きい生産地のひとつです。越前市にある「紙祖神 岡太神社(おかもとじんじゃ)・大瀧神社」の「岡太神社」には、日本でも珍しい、紙の神様である川上御前が祀られていて、1500年ほど前に川上御前が里の人たちに紙漉きを教えに来たという伝説も残っているそうですよ。

これらの和紙は、原料に国産の植物「楮(こうぞ)」のみが使用されていて、日本固有で、伝統的な「流し漉き」という技法を用いて作られているものです。職人によって1枚1枚丁寧に漉かれた和紙は、機械による大量生産では実現できない、作り手ならではの個性が生まれています。

また、産地や職人によって少しずつ製造工程に違いがあるのも特徴です。原料の楮は繊維が長く、それゆえ、出来上がった和紙は、繊維が複雑に絡み合っており、耐久性の強い紙になります。また、原料が天然繊維で、製造するうえで薬品を使用しないため、保存性が高い紙になります。

一方で、手作りということもあり、洋紙の3倍もの原材料費が必要で人件費もかかるため、価格が高くなってしまいがちです。現代ではデジタル化が進み、それとともに紙の消費量も落ち込んでいます。

和紙の作り手も150年前には全国で6万8千軒もありましたが、現在では300軒以下と、大幅な減少傾向にあり、このままでは伝統的な和紙を作る技術が途絶えてしまうと、危機的な状況にあります。大幅に減少した理由としては、時代の流れとともに、和紙の使い道の代表である「ふすま」や「障子」がある和室を備えた日本古来の家が減ってしまったことが大きな要因のひとつです。

和紙とは

和紙と洋紙のちがい

和紙は日本で古来より作られていた紙のことです。

明治時代以降、ヨーロッパやアメリカなどから紙の製造方法が伝わった「洋紙」に対して、日本で伝統的な製造方法で作られる日本製の紙のことを「和紙」と呼んでいます。

現在では日本の紙はこの「和紙」と「洋紙」の2種類に分けられています。「和紙」は原料に楮(コウゾ)、三椏(ミツマタ)、雁皮(ガンピ)などの植物の皮が使われます。これらを原料に漉いて作る紙のことを指します。

昔ながらの製造方法では手で1枚1枚作る「手漉き」が主流でしたが、1900年代に入ってからは、機械で漉く「機械漉き」が始まりました。「手漉き」は「簀(す)」と呼ばれる道具で「流し漉き」という技術で1枚ずつ漉いて作ります。繊維が複雑に絡まりあい、上質で丈夫かつしなやかに曲がる紙ができます。

しかし手作りゆえ、大きさが限られていたり、生産に時間がかかったり、価格が高くなったり、品質にムラが出やすいという面もあります。「機械漉き」はベルトコンベア式に作り、ロール状に巻き取ります。ベルトコンベアが流れる方向に繊維の方向が偏りやすくなっていて縦方向には強いですが、横方向には弱いです。均一な品質で大量に生産ができるため、価格が安いのが特徴です。

一方、「洋紙」の原料は主に木材で、機械で製造しています。日本では明治時代初期に最初の洋紙工場が誕生。技術開発が進み、大量に製造されて、安価な紙が市場に出回るようになりました。

和紙の歴史

紙を作るという文化が日本にやってきたのは、一説によると、飛鳥時代の頃と考えられています。

610年、日本書紀に高句麗から来た僧侶が紙(厚みのある紙が出来上がる溜め漉きの技法)と墨を作ったと記されているのですが、その前から紙を作る技術が日本にあったという説もあります。その後写経が広まり、その影響で写経用紙の生産が増えました。

奈良時代になると、戸籍などの官用の記録文書に使うため、紙の生産が増えますが、まだまだ紙は貴重品だったと考えられています。平安時代には貴族を中心に紙が広がっていきます。平安貴族が紙に歌を書くためです。薄い紙を作れる流し漉きの技法が完成します。

鎌倉時代・室町時代になると、武士が紙を使うようになり、全国各地で紙漉きが行われるようになりました。また、贈り物に紙が使われるようになります。江戸時代には庶民まで紙が広がって、半紙や障子紙、ちり紙など日常生活で紙が使われるようになり、生産量が大幅に増えました。

江戸末期には新聞も誕生します。明治初期は紙幣や教科書が和紙で作られ、機械漉きの和紙が誕生しますが、ヨーロッパやアメリカから洋紙が入ってくるようになり、日本国内で消費される紙は和紙から洋紙に変わっていきました。

和紙の原料

和紙の原料として用いられている植物は一般的に、昔から日本にある植物の楮(コウゾ)、三椏(ミツマタ)、雁皮(ガンピ)です。外皮の下にある内皮という部分を使います。その3種類のほかに、一部では木材パルプや竹やパイナップルも使われています。

・楮(コウゾ)

日本、朝鮮半島、中国中南部に生息しています。クワ科の落葉低木です。繊維が太く、長くて丈夫であるのが特徴です。タイなどの外国産の楮が輸入されています。

書道用紙、障子紙、民芸紙などに使われています。和紙を作るにあたって、皮の部分だけしか使わないので、実は楮全体の4%ほどしか使われていないそうです。

・三椏(ミツマタ)

中国中南部、ヒマラヤ地方に生息しています。ジンチョウゲ科の多年生落葉低木です。枝が三つに分かれていることからこの名前が付きました。繊維が細く、短く、光沢があるのが特徴です。

楮から作った和紙よりもなめらかに仕上がるため、精巧な印刷に向いていて、紙幣用紙、局紙、証券用紙、絶縁紙などに用いられています。

・雁皮(ガンピ)

ジンチョウゲ科の落葉低木です。繊維は細く短いのが特徴で、美しい光沢がある和紙ができます。

写経用紙、謄写版原紙用紙、記録用紙に使われています。

和紙作りを体験

京都で紙漉き体験

和紙づくりを体験できる施設が京都にあります。阪急・烏丸駅から徒歩9分。

京都市中京区にある「紙TO和(かみとわ)」です。

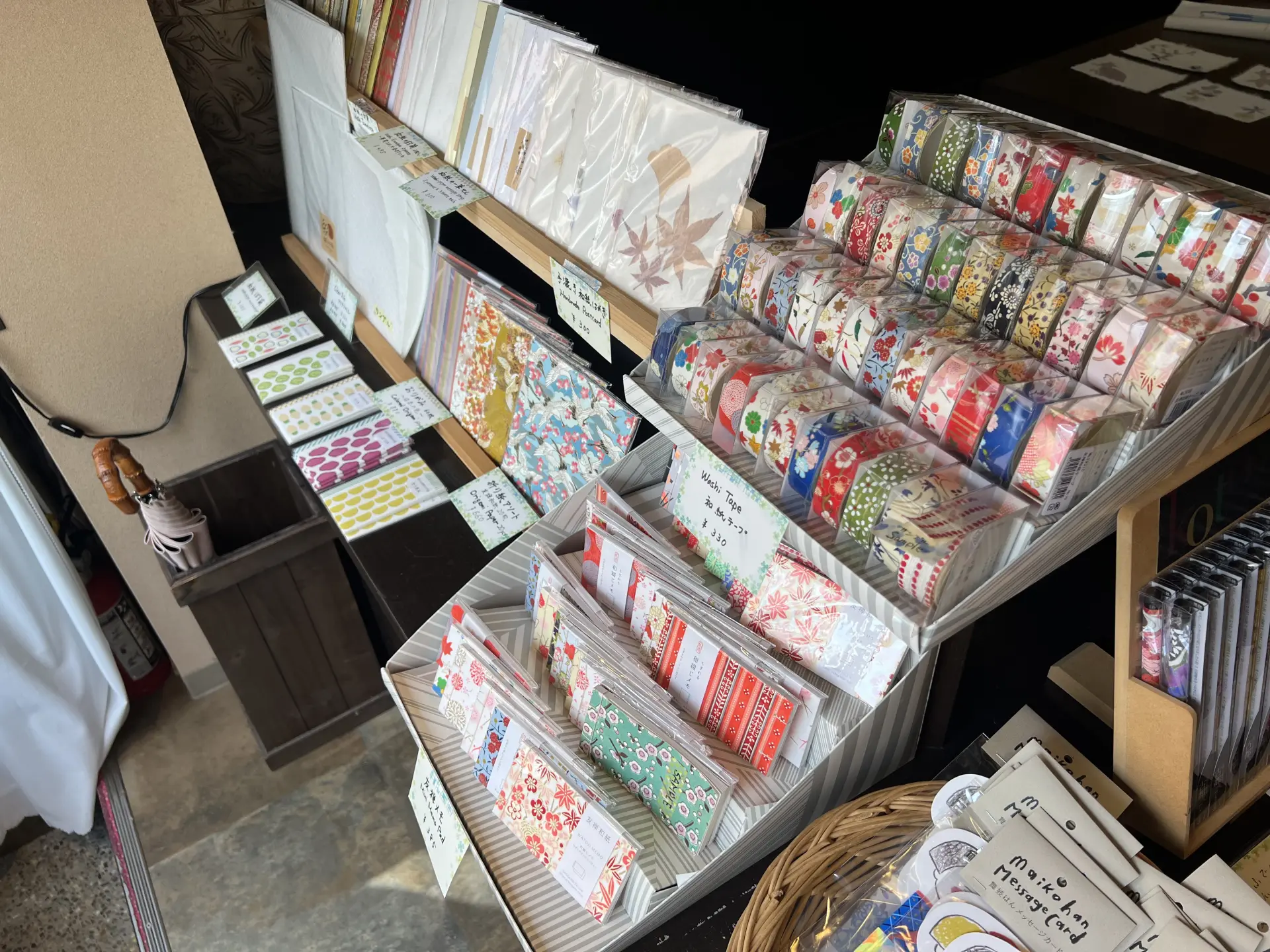

京町屋をリノベーションしたお店に入ると目に入るのが、ずらりと並んだ和紙のグッズや御朱印帳。

和紙グッズは、手漉き和紙のはがき、一筆せん、ぽち袋、和紙でできたテープなどです。

お土産に喜ばれそうなものが多く並んでいます。

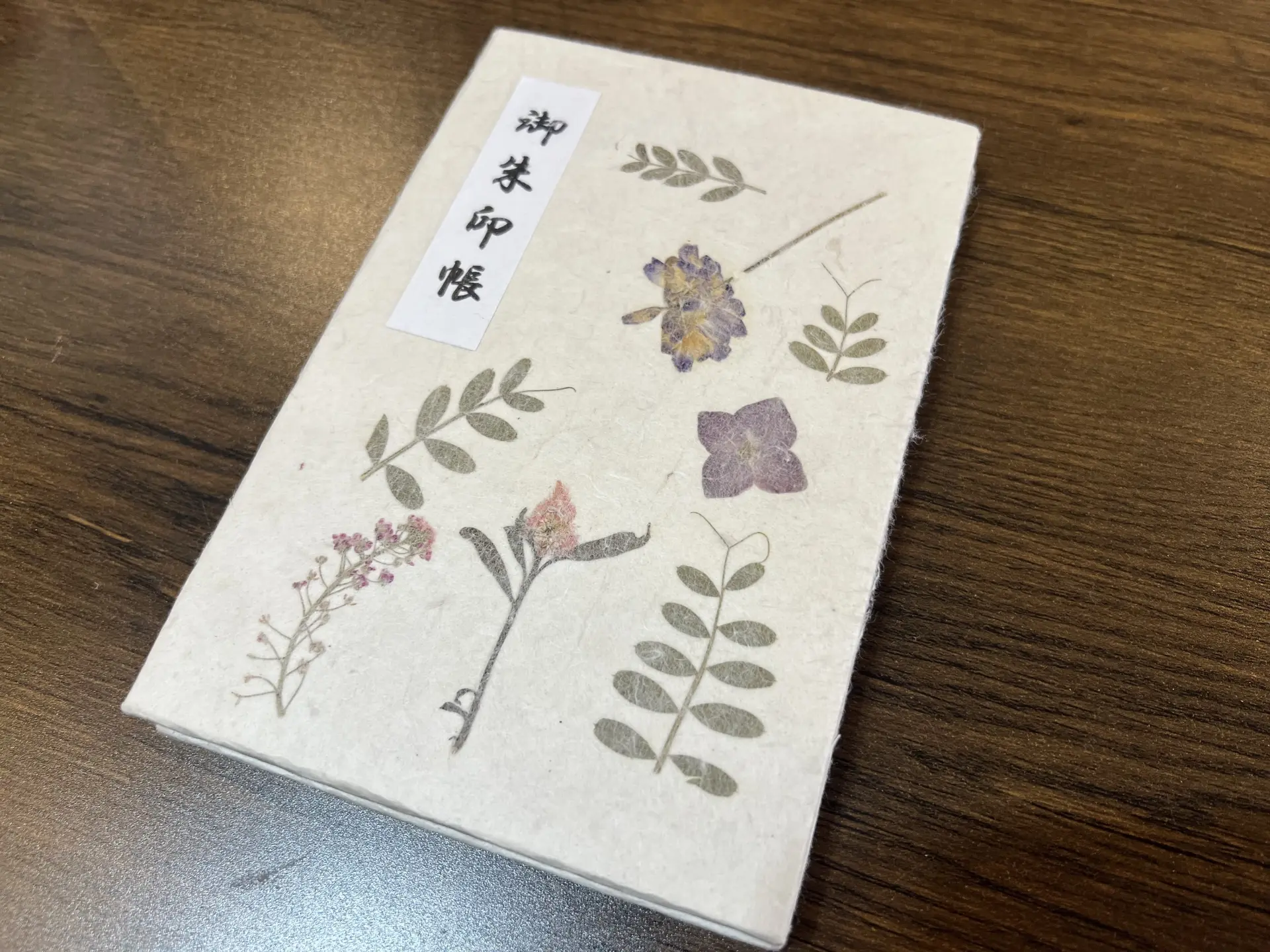

ほかに、こちらで売られている御朱印帳は、中だけでなく、表紙まで和紙でできています。

しかも表紙と裏表紙、和紙の柄が違うものもあります。

日本鶴や雪うさぎ、招き猫など動物が描かれたものや、桜や吉祥柄の和柄など、どれにしようか目移りしてしまうくらいたくさんの種類があります。これらの和紙グッズを買って帰るだけでも十分楽しめるのですが、こちらの施設ではもっと特別な体験ができます。和紙の原料からB4サイズの紙を漉き、はがきにしたり、ランプシェードやタペストリーのほか、御朱印帳を作ったりできるというものです。

もともと、1932年に大阪・東大阪市で創業し、和紙販売、和紙体験事業、紙関連製品の企画・制作・販売を行う紙問屋の「株式会社庫内」が2017年から始めたのが、和紙体験工房「紙TO和」。

きっかけは、デジタル化が進んで紙離れが加速する中、紙の魅力を広く知ってほしいと考えたことだそうです。お店を営む林さんご夫婦が丁寧に紙漉きの方法を教えてくれます。ワークショップを始めるにあたって、越前、徳島、高知など、全国の紙の産地をたくさん回ったのだそうです。

ワークショップの体験時間は約1時間。できあがった作品は持ち帰ることができ、特別で最高の思い出を作ることができます。1日4クラス。1クラス最大6人なので、丁寧な指導を受けながら、ゆったりと体験することができます。

日本語はもちろん、英語でも体験することができますよ。アメリカ、オーストラリア、ヨーロッパ系の方から台湾・中国の方からも大変人気の体験で、8割は外国人観光客の方だそうです。ひとりでももちろんOKですし、カップル、家族、お友達と日本の伝統文化である和紙づくりの体験をしてみてください!

お子さんから高齢者の方まで誰でも体験することができます。

施設情報

- 郵便番号

- 604-8205

- 住所

- 京都府京都市中京区新町通六角上る三条町345番地

- 電話

- 075-756-4723

- 定休日

- 日曜日不定休

- 体験実施日

-

金、土、月、火曜日(10:30 - 17:00予約優先制)

※大変人気の体験なので、事前に予約することをおすすめ - 料金

- 3,500円〜5,000円

- 内容

-

・ハガキ4枚(B4サイズの紙を4枚に切ります)

・テーブルマット(B4サイズ)

・ランプシェード(B4サイズ)

※注意事項:LEDライトなど安全な光源をお使いください。

・タペストリー(B4サイズの紙に木材と紐をつけ、壁掛けにします)追加料金550円(追加材料代)

・行燈(はがき4枚を、木材に貼り付けます)追加料金980円(追加材料代)

・漉いた紙でご朱印帳を作る体験 追加料金3,000円(ご朱印帳材料代、講習代) - アクセス

-

阪急京都線「烏丸駅」、京都市営烏丸線「四条駅」24番出口徒歩9分

※駐車場はありません。公共交通機関での訪問をおすすめ - 公式サイト

- 公式サイト

受付と説明

体験の受付が済んだら、紙漉きの方法を簡単に教えていただきます。

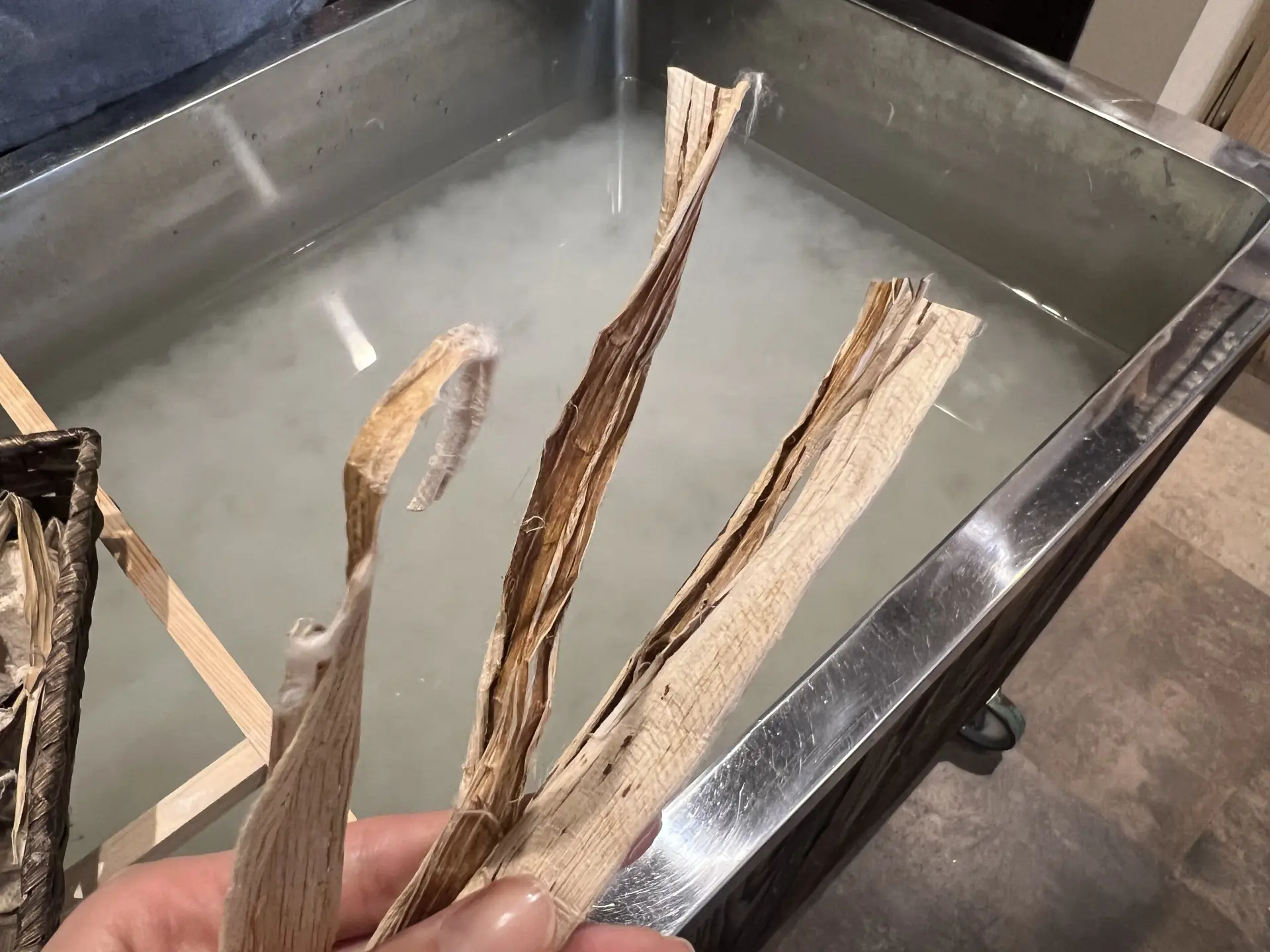

まずは、和紙作りに欠かせないのは原料となる「楮(こうぞ)」という植物。

和紙はこの楮の皮の部分を使って作ります。その楮の枝を実際に見せていただきます。

長くて、意外と細いという印象です。この楮の皮を3時間ほど蒸して剥がしやすくします。1本1本手で丁寧に剥いだあとは、皮を乾燥させます。その後さらに3時間ほど煮てから洗って、叩いて繊維を壊していきます。

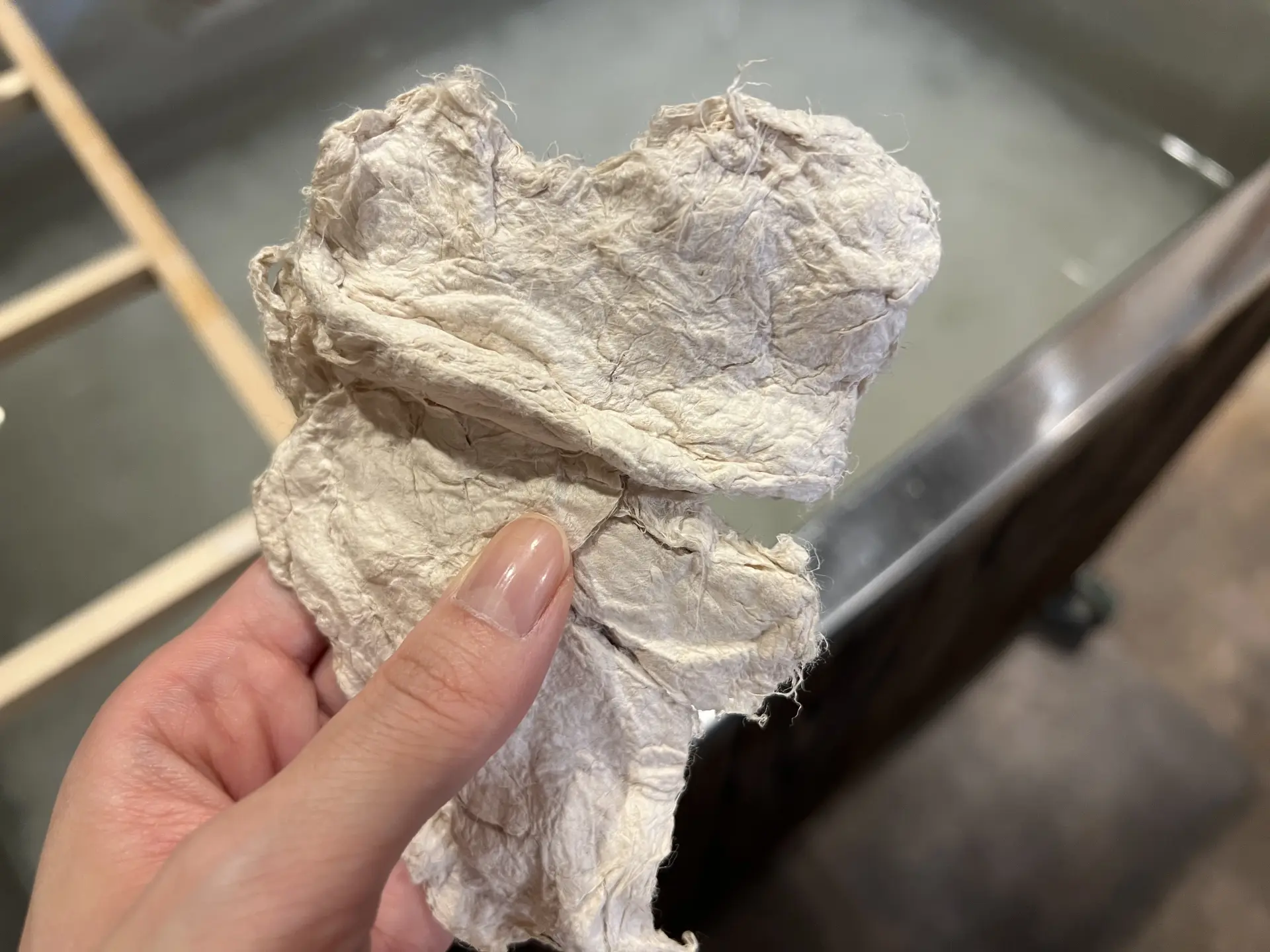

桶の中では、その叩いた繊維と、水、粘りのある液体ネリがよく混ぜられた状態になっています。

ネリは和紙作りに欠かせない名脇役で、トロロアオイという植物の根から取り出したねばりのある粘液でできています。このネリを入れることで、水がメッシュを抜けるスピードを遅くすることができ、繊維を均一に分散させることができます。そうすることで、紙を漉きやすくなり、仕上がりもきれいにできます。

そして、紙を漉く流れを簡単にうかがって、実際に漉いていきます。

紙漉きを体験しよう!

①桶の中に「漉き枠(すきわく)」と呼ばれる木枠を縦にして、水面に対して垂直になるように入れます。

あたたかい粘り気のある水の中は不思議な感覚。ほんわりとしたやわらかい繊維を感じられます。

木枠を桶の中に入れたら、手前引いてすくい上げます。粘り気のある水なのでこれが意外と重いんです。木枠がずれないようにしっかりと抑えてすくい上げるのがポイントです!

すくったら、縦・縦・横・横の順で揺らして原料を均等に広げていきます。縦と横に揺らすことで繊維を絡ませるので、揺らすときは、焦らずにゆっくりと揺らしましょう。これをもう一度繰り返します。2回目はさらに水の重さが増すので、木枠がずれないように注意してくださいね。

林さんがサポートしながら教えてくださるので、失敗しても大丈夫です!

②紙を漉けたら、次は押し花で自由に飾りつけしていきます。

色とりどりの桜やたんぽぽなどの花のほか、葉っぱもあります。

取材した日は秋だったので、落ち葉や紅葉がありました。

季節によっても押し花の種類が少し変わるそうです。押し花から日本の四季の豊かさを感じられますね。押し花はすべて使ってもいいですし、自分の気に入ったものだけ使うのでもOKです。

ポイントはこのあと、漉いた紙を縦と横に切って4等分するということ。切り目になるところには押し花は置かないようにしましょう。

草花のバランスを考え、シンプルにするか、派手にするか迷いながら、ピンセットを使って押し花を置いていきます。

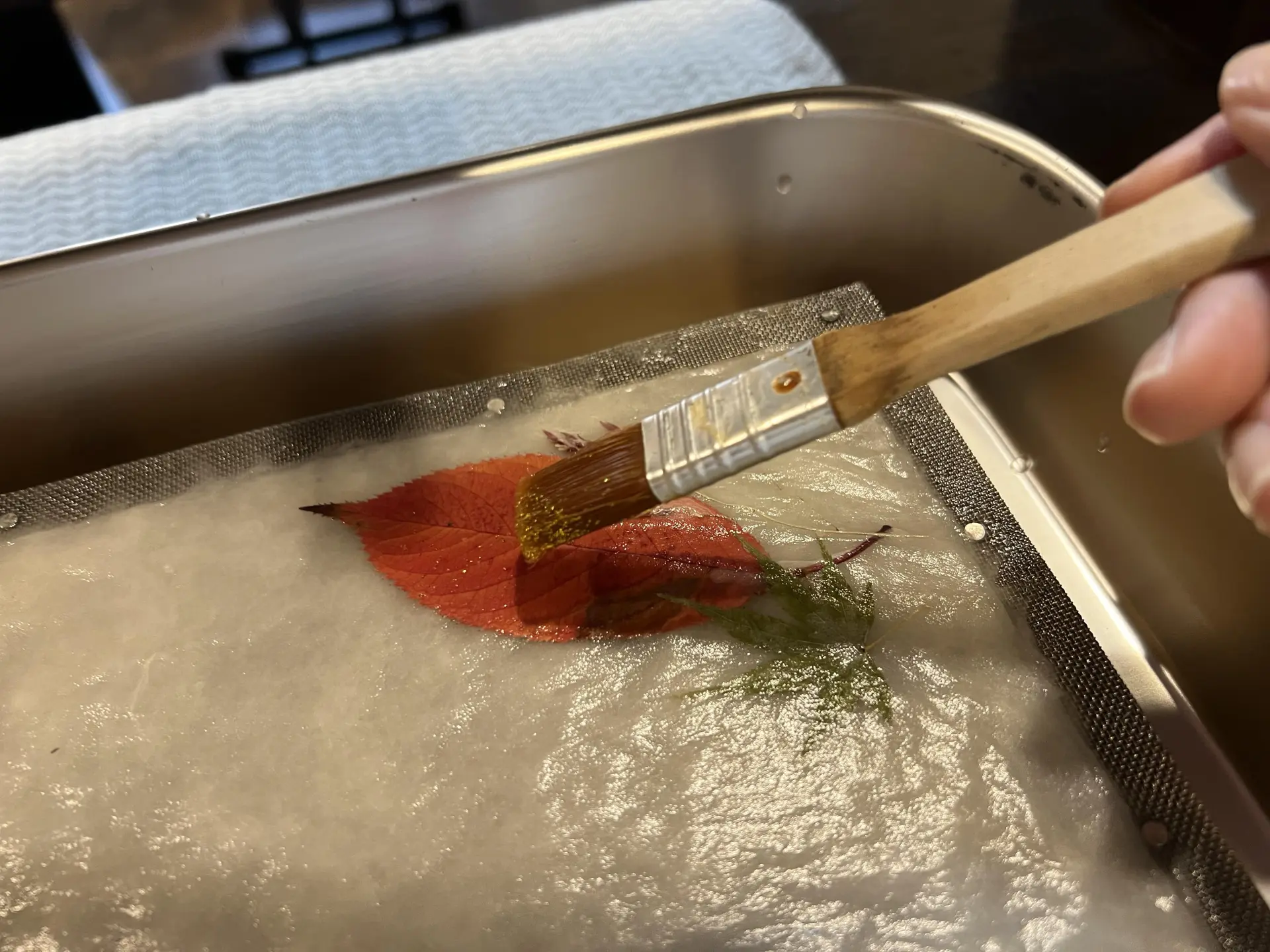

飾りつけが終わったら、筆を使って金粉をつけることもできます!

赤く染まった葉に金粉をつけると、きらりと光ってアクセントになりました。もちろん金粉を全く使わなくてもOKです。好きなようにデザインしましょう!

その後は、典具帖紙(てんぐちょうし)という紙をかぶせて、空気を抜くためにハケで中心から外側にむかって優しく撫でます。

③いよいよ仕上げの工程へ。不織布を被せて脱水機にかけます。

脱水した後は板状の乾燥機に和紙を貼り付けて乾燥させます。

あとは10分ほど乾くのを待つだけ。乾かしている間は和紙のできあがるまでの工程を知るために映像を観ます。

④和紙が乾ききると、4等分に切っていきます。縦と横に1回ずつ折り、折った部分に筆で水をつけていきます。

しっかりと濡らすと、その折った部分に沿って紙が裂けます。

切り口を見ると、細かい繊維が飛び出ていて、紙は繊維でできていると改めて感じることができました。

自分だけのオリジナルの和紙ができました!

ここに、筆で、日本語やカタカナで自分の名前を入れることもできます。

もちろん、書き方は林さんに教えていただけます。できた和紙は記念に持ち帰ることもできますし(持ち帰った後はハガキサイズの額に入れて部屋に飾ることもできますよ!)、近くの郵便局へ行き、このままハガキとして、日本から自国にいる友人にお手紙を出すこともできますね。

和紙のできあがるまでの工程を知ろう!

紙漉き体験をした後は、和紙が乾くまで10分程度、時間がかかります。

その間、映像を鑑賞し、和紙ができあがるまでの工程を知ることができます。

和紙の一大産地のひとつ、富山県五箇山で冬に作られている和紙づくりの様子を見ることができます。600年以上前から富山県五箇山で作られる和紙は、強くてしなやかなため、生活用品のほとんどに使われていることやこの地域では昭和30年頃までどこの家でも紙漉きをしていたことを知れ、和紙の歴史も知ることができます。

また、和紙1枚を作るまでにかなり多くの工程があり、手間暇かかけて作り上げていることを知ることができ、ただの紙と思わずに、和紙を大切に使っていきたいという気持ちが芽生えます。

できた和紙でいろんなものを作ってみよう!

できあがった和紙は、さらにタペストリーやランプシェード(追加所要時間15分)、御朱印帳(追加所要時間45分)にすることもできます。

追加の時間がかかるので、予約の時に何を作りたいか事前にお伝えしておくことがおすすめです。

職人が作った和紙で御朱印づくりも

こちらの施設で販売されているような、職人が作ったカラフルな和紙で御朱印を作ることもできます。

和紙は約100種類の柄から選べます。和紙は友禅紙と呼ばれるもので、1枚ずつ職人の手によって型染されたものです。

45分ほどで簡単にハンドメイドの御朱印帳を作れるということで、こちらの体験も人気なんだとか。中の蛇腹状の奉書紙の部分はすでに職人によって仕上げされているということで、表紙と裏表紙の厚紙に選んだ好みの和紙を貼り付けて、奉書紙を糊付けしてできあがりです。

できあがった御朱印帳はその場で持ち帰ることができるので、すぐに近くの神社仏閣で御朱印を書いてもらうこともできます。京都は神社仏閣がたくさんあり、最近では御朱印も華やかでデザイン性のあるものもあるので、ハンドメイドの御朱印帳を持って、ぜひ神社仏閣を巡って御朱印をいただいてみてください。きっと日本でのいい思い出が増えるはずです。

御朱印づくり概要

- 料金

- 3,200円

- 所要時間

- 45分

和紙ができるまで

紙漉きを体験することはできますが、実際の職人たちは和紙ができあがるまでにどういった工程で行っているのでしょうか。和紙作りは昔から農家の冬の仕事のひとつでした。よって、和紙作りの最盛期は冬になります。

①楮など原料の刈り取り

11月中旬頃に刈り取りが行われます。刈り取った原料は、釜で蒸すのにちょうどいい120cmくらいに切りそろえられます。切った原料はツル科の植物のツルで強く縛って束ねられます。

②楮蒸し

大きな釜に楮を入れて、3時間くらい蒸していきます。楮特有の甘い香りがします。楮が蒸しあがったら、すぐにたくさんの水をかけます。そうすることで、皮が縮んで、幹から外しやすくなるそうです。

③皮剥ぎ

蒸した楮が冷めてしまうと剝きにくくなるので、熱いうちに皮を1本1本手で剝いていきます。

皮は下に引っ張ると比較的簡単に剥けるのだそうです。

④皮の乾燥

日当たりが良く、風通しがいいところで天日干しをします。全体がしっかりと乾くまで行います。

⑤表皮の切削り

表皮を取るための専用の小さな刃物で表皮とその下の甘皮を削ります。

ここで皮が残っているといい和紙にならないため、入念に削っていきます。

⑥楮の雪晒し

2週間ほどかけて日当たりが良く、風通しがいいところで天日干しにします。

カビがつかないように要注意。日光によって色素脱色し、白くなっていきます。ここまでが楮自体の加工です。

⑦楮の煮熟

ここからは和紙の製造工程に入っていきます。原料の楮を煮ます。

大きな釜に楮を入れて、灰汁やソーダ灰と一緒に2〜3時間ほど煮ます。

楮が柔らかくなって、繊維についている不純物を取り除きやすくします。

⑧灰汁抜き・洗浄・除塵

木の節目や傷がないかしっかりと確認していきながら、楮を井戸水に浸して、手でひとつひとつチリを取り除いていきます。徹底的にチリを排除するために、この作業を2〜3回繰り返します。

とても大変な作業ですが、ここでしっかりチリを取り除いていないと、美しい和紙ができません。

⑨叩解

繊維を木の棒で何度もたたいて、細かくほぐします。

⑩離解

繊維を分散させます。

⑪撹拌・分散

水槽の中にやわらかくなった繊維と水を入れ、かき回します。大きな櫛のような馬鍬(まぐわ)と呼ばれる道具でかき混ぜます。水と繊維がしっかり混ざり合っていないと紙を漉いたときにムラになってしまうため、丁寧に行う必要がある工程のひとつです。よく混ざったら、トロロアオイで作ったネリを入れて棒で切るように混ぜます。

⑫紙漉き

水槽の中の紙料をすげたですくい上げて前後左右に動かして繊維を絡ませます。このすくい上げて前後左右に動かす工程を数回繰り返します。

⑬脱水

水分が60%くらいになるまで脱水させ、重ねておいていきます。

⑭紙をはがす

重ねておいたところから1枚ずつ剥がしていきます。

⑮板に紙を貼って乾かします

あたためた鉄板やステンレス製の板に紙を貼って乾かします。

貼ったらハケを使って内から外へなでるようにして空気を抜いていきます。

しわを取る目的もあります。数分で乾燥が完了します。

和紙の製造工程は地域や職人によって様々ですが、ある地域では今回のような工程を経て和紙ができあがります。

たくさんの工程があることに驚きましたか?これを見ても、和紙ができるまでにたくさんの時間と手間がかかっていることがわかりますね。

これだけかかっていると、1枚の値段が高いことも理解できます。

和紙を楽しむ

和紙本来の使い方としては文字を書くことが主でした。しかし最近では和紙に筆で年賀状や手紙を書くというような文化は少なくなってきました。書道で使われるくらいでしょうか。

日常で生活していても和紙に触れる機会があまりないというのが現状です。しかしながら、和紙に手書きで文字を書くということはパソコンで作った手紙やメールでの連絡とは全く異なり「気持ち」が込められているように感じられます。その人の個性も垣間見ることもできます。

最近では新たな活用法を見出すために、和紙はさまざまな使われ方をしています。障子を作るうえでの需要は確かに減りましたが、現在では壁紙やカーテンなどとして、家の中で使われることもあります。そのほかには、工芸品として活用するというものもあります。工業品でできたものとは違い、独特なあたたかみを生み出してくれる和紙でできた照明器具や、和紙のアクセサリー、和紙素材でできたトートバッグもあります。和紙を糸にして、さらに生地にするという取り組みもあります。それで作られたドレスまで。

長い歴史の中で、主に文字などを書く記録媒体として使われることが多かった和紙ですが、現在その使い道の可能性を広げており、将来的には、もっと目新しい使われ方が期待されています。

まとめ

これまでに紙を手作りしたことはありますか?

京都に来た際には、ぜひ静かな町屋で1時間ほどかけて、和紙を手作りしてみてください。

自分自身で時間をかけてゼロから手作りをしてみると、これまで何気なく使っていた紙も、手間暇かけて作る1枚の大切さを知ることができます。

体験した人の多くは集中してモノづくりをするため、「癒された」という感想を持つようです。中には和紙づくりから「詫び・寂び」を感じる人もいるかもしれません。どういう感想を持つにせよ、これまであまりしてこなかったであろう、“紙と向き合う体験”は、自分自身に新しい価値観や視点をもたらしてくれることと思います。

紙離れが進む現代で、じっくりと紙と向き合ってみる絶好の機会となること間違いなしです。

(参考文献)

・「和紙ってなに?」編集室(2020).和紙ってなに?③ 和紙のきほん.株式会社 理論社

・こどもくらぶ(2015).世界遺産になった和紙① 世界にほこる日本の和紙 「和紙」とその文化的背景を考えよう!.株式会社 新日本出版社